VOLKSWAGEN GOLF [クルマ]

1980年ごろだろうか、高校時代、自宅近くのDIYセンターでアルバイトをしたことがある。「アンゼン」という名のその店は当時、地域で最大の売り場面積をもち、大工道具から日用品、カー用品、植木まで、さまざまな商品を扱っていた。

私は毎週土曜の夕方と日曜にこの店に入り、当初はエクステリアのコーナーで社員の手伝いをした。もとより、技術や知識がないので、言われるままに物を運んだり、客対応などをしていた。上司にあたる男性社員と気が合い、仕事の初手を教わった。もはやその人の名前は忘れてしまったが、高校生にとってはだいぶ年上に見えた。とはいえ、たぶん30歳前後だったのではないだろうか。ちょっとヒゲ剃りあとの濃い、いかにも独身といった風体の人だった。いま思えば、彼の趣味はクルマだったのだろうと思う。よく自分が乗っているクルマの話をしていた。外車なのだという。日本車とは違う点やよさを聞かされた。いつか、そのクルマに乗せてやるという。

早晩その日がきて、昼休みに店の前の広い駐車場で待っていると、なんだか四角いフォルムのクルマが現れた。彼はクルマから降りて、愛車を紹介した。ボディーカラーは忘れてしまったが、たしかブルーだったか。そのクルマこそ、初代ゴルフだった。そのときの私が、フォルクスワーゲンのこのヒット作をすでに知っていたかどうかは定かではない。横置きエンジンなどに関する講釈をしばらく聞いたあと、助手席に乗り込むと、クルマはゆっくりと動き出した。

内装はちょっと武骨でシンプルな設計。日本車とは異なるパネル周りのレイアウトが、ドイツ的な気質を漂わせていた。チェック柄のシートは若干硬めだったが、これも初めて体験するフィット感があった。

DIYセンターは鹿島街道という南北に伸びる幹線道路沿いにあり、多くの客はクルマで来店した。当時の先駆的大衆車は外車初体験の高校生を乗せて街道に入り、青空の下、速度を上げた。窓越しの風景もこころなしか違って見える。少し走ったのち、

「日本車との最大の違いは高速安定性にある」

と彼は言い、それを証明するようにアクセルを踏み込んだ。ゴルフはほぼ一直線の道で加速した。90kmは出ていたろうか、確かに、加速と同時に車体がグッと沈み、アスファルトをグリップする。わずかな感触だが、父親が運転する日本車(セドリック)にはない安定性を体験した瞬間だった。信頼性と言い換えてもいいかもしれないそれは、アウトバーンを走行するドイツのクルマに欠かせない性能だったのだろう。私はその性能に魅せられ、彼の言葉を丸呑みにして共感した。さらに彼が「国産車はどうがんばってもこの高速安定性を実現できない。足回りのよさはいくら研究しても真似できないよ」というようなことを話したのを覚えている。

30分ほどのドライブは爽快だった。私が初めて乗った外車、ゴルフⅠ型。特徴的な丸いヘッドランプと無駄のない直線的でコンパクトなボディーデザインもすっかり気に入ってしまった。そのとき、将来自分がクルマを買うとしたら、必ずゴルフにしようと決めたのだった。

私にゴルフのよさを教えてくれたその人は、それから少ししてDIYセンターを辞めてしまった。名前はおろか、顔もぼんやりとしか思い出せないが、あのドライブの記憶だけは今も体に残る。以来、ずっとゴルフが気になっている。新型が出るたびに雑誌などを買って眺めた。しかしあれから30年以上経ち、残念ながらいまだ自家用車を持つ身分には至っていない。

一方、ゴルフのほうは進化に進化を重ね、現在では大衆車というよりも、高級車の範疇に入るようなクルマになってしまったように思う。ボディーもひと回り大きくなった。品質と性能の追求の結果なのだから、やむを得ないのかもしれない。CarGraphic TVなどを観ると、安定性や信頼性、剛性の高さは健在らしく(ただし、II型までは故障が多かったのも事実)、私などが運転したらすっかり満足してしまうだろう。だが、もはや自分には似合わないクルマに思え、サイズや価格の面でみても、ゴルフよりポロか? という迷いすら生じる。買うあてはないので、ただの空想にすぎないが。

もしいまクルマを持つ機会に恵まれたなら、はたして最新のゴルフを選ぶだろうか。自分が変わったのか、ゴルフが変わったのか、あのときの決心がちょっと揺らいでいる。

鈴木大介 ギター・リサイタル [音楽]

「映画名曲コンサート」と題した鈴木大介のギター・リサイタルを聴く。会場は三鷹市芸術文化センター。

2006年に彼のアルバム「カタロニア賛歌〜鳥のうた/禁じられた遊び〜」を聴いたとき、武満徹が言ったように、私もまた「今までに聴いたことがないようなギタリスト」という感想をもった。今回実際にホールで演奏を聴き、以前感じたことの理由が分かった気がした。

「カタロニア賛歌」はスペイン音楽を演奏したアルバムだが、このギタリストのレパートリーは幅広い。今日のプログラムは前半が映画で使われたクープラン、スカルラッティ、バッハなどのバロック音楽、後半が映画音楽集だった。卓越した技術と演奏表現力をもち、ギター本来の音楽性を最大限に引き出す。ライブではCDで聴くよりも音質が柔らかく、表現に柔軟性があった。

鈴木大介の音楽には温かい血が通っている。特に、スペインやイタリアの血統が色濃い。これは、それらの土地から影響を受けたというよりも、彼が本来持っている資質なのではないだろうか。より正確にいえば、スペインやイタリア的なもの、ということになろうか。気質や悲しみを備え、これまでの日本人にはなかった感覚で表現する。プログラムの後半で演奏されたエンニオ・モリコーネ「ニュー・シネマ・パラダイス」やニーノ・ロータ「ゴッド・ファーザー」、フランシスコ・タレガ「アルハンブラの思い出」で彼の特性が十分に発揮される。

彼が奏でる音楽には人々がまだ文化芸術への希望を保っていた近代の記憶が刻まれている。それは決して古くさいものではなく、文化が熟成しつつある時代の空気が違和感なく新鮮な状態のまま織り込まれ、一つひとつの音に確かな手応えがあった。

今日演奏したすべての曲が輝きをもっていた。プログラムの終盤で弾いた武満徹の『ワルツ〜「他人の顔」』は、さまざまな音楽家が取り上げているが、鈴木大介による解釈、アレンジもいい。曲想をきちんと捉えているということだろう。技術や表現力、体温、解釈する力のいずれをも備えた演奏家だと思う。特に、一音一音に血を通わすことを大切にし、これを成し得る希少なギタリストであるのは間違いない。次は、「カタロニア賛歌」のような張りつめた演奏を聴いてみたい。

【曲 目】

フランソワ・クープラン(A.ディアス編):神秘の障壁

ドメニコ・スカルラッティ:ソナタ K.213/544/263

ヨハン・セバスチャン・バッハ(D.ラッセル編):G線上のアリア

ゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデル:サラバンド

ヨハン・セバスチャン・バッハ:シャコンヌ

ルイス・バカロフ:イル・ポスティーノ

ヘンリー・マンシーニ:ひまわり〜シャレード

エンニオ・モリコーネ:ニュー・シネマ・パラダイス

ニーノ・ロータ:ゴッド・ファーザー・メドレー

フレデリック・ショパン(F.タレガ編):ノクターン

フランシスコ・タレガ:アルハンブラの思い出

ジョージ・ガーシュウィン:ス・ワンダフル

林光:裸の島

武満徹:ワルツ〜他人の顔

伊福部昭:サンタ・マリア

アンヘル・ビジョルド(R.ディアンス編):エル・チョクロ

アントニオ・カルロス・ジョビン:イパネマの娘

アンコール

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番 BWV1007より プレリュード

禁じられた遊び~A.トロイロ:スール

タグ:鈴木大介

浅井真理子「drawings on carbonless duplicated book」 [ART]

風景や建物、目、地形、あるいは布のような、さまざまなイメージが現れては消えていく。Toki Art Spaceで浅井真理子の「つるつるのみちをとおってかなたをさわりに Walk on the slippery road to touch the surface of far in the distance 」を見る。

感圧紙を束ねたノートへのドローイング「drawings on carbonless duplicated book」シリーズ12冊のうちの最後の1冊。下敷きを使わず、感圧紙(上用紙)に断片的に描かれたイメージは数ページ(下用紙)にわたって痕跡を残し、重なりながら減衰する。この重なりはなにかの物語を生成し、減衰は時間の流れを感じさせる。立ち現れる物語は見る者によって異なるだろう。過ぎゆく時間の感覚も同じく。

鉛筆で上用紙に描かれた表層がオリジナルだとすれば、その後に続く感圧による青い痕跡はすべてコピーだ。このコピーの反復が表現する余韻のような奥行き。そこにある静謐さ。ときに裏面から描き足し、色鉛筆でわずかに加色したページもある。その仕事から作家の資質の確かさを感じた。

本作は、ノルウェーのトロムソ滞在中に制作したという。作品は白い手袋をして閲覧する。ページをめくる所作は必然的にていねいになる。ドローイングのほか、作品がもつ繊細さと所作によってもまた、特別な体験を促す。この体験からくる物静かな印象こそが、本作が内包する世界の断片であり、記憶だ。ページをめくりながら、私は別の空間と時間を旅した。

「The Library 2014」-Exhibition of the Book art-

Toki Art Space 2014年8月5日-16日

武満徹とモーツァルトの「レクイエム」 [音楽]

トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズの第67回定期演奏会『武満、モーツァルトの「レクイエム」』を聴く。沼尻竜典指揮、会場は三鷹市芸術文化センター・風のホール。プログラムは武満徹の「MI・YO・TA」「翼」「弦楽のためのレクイエム」、三善晃の「弦の星たち」、モーツァルトの「レクイエム K.626」(演奏順)。この楽団、このホールならではの選曲だったので、足を運んだ。

あらためて辞書で「レクイエム」をひくと、『カトリック教会で、死者のためのミサ。死者が天国へ迎えられるよう神に祈る。入祭文が「レクイエム(安息を)」という言葉で始まるところからいう』あるいは、「死者の鎮魂を願う入祭文を含めて作曲した,死者のためのミサ曲。鎮魂曲。鎮魂ミサ曲」と書かれている。レクイエムは、理不尽な出来事で命を落とす人が絶えない現代において、まるで洞窟の中で響き続けるように奏でられる死者のための音楽といえるだろう。もっとも、この理不尽さはいまに始まったことではなく、太古から続く。そして死者に限らず、生きている者もまた常に安息を求めている。

武満徹が遺したのは、魂にかかわる音楽とでもいえばいいだろうか。善悪を超えた、ただ生きることのみに焦点をあてた音楽だ。前2曲はポピュラー音楽的なコード進行の曲。幸福感に満ち、これまで多くの歌手によって歌われてきた。彼の音楽は演奏者の生命を借りて復活する。あるときはピアノや歌で、そして管弦楽や和楽器を通して。その印象がほかの作曲家よりも強い。「弦楽のためのレクイエム」は、悩み、苦しみながら歩き、彷徨い続ける人々の姿をさまざまなアングルで捉えた映像を見るかのような作品だった。このような表象は、われわれの心からいつの間にか消え去り、世界は物質と情報に占拠されている。

三善晃は生命の美しさや生きる喜びを震えるように書き綴った作曲家だ。作品は、高度な構造の中に、どこかフランス的な明るさがある。それは、印象派が見つけ出した光や色彩のようなものでできている。沼尻竜典は過去にも三善晃の曲を指揮している。特に、2008年に開かれた「三善晃作品展」において「弦の星たち」を指揮した。作曲者から「完璧な解釈」と称されただけあって、今回の演奏も緻密でありながら、絶妙のスピード感でホールを包む。バイオリン独奏の水谷晃の腕も確かだ。

モーツアルトのレクイエムは歴史そのもの。ミサの情景を浮かび上がらせ、その長大な道程を見るかのような演奏だった。ヨーロッパの長い歴史の層から染み出る湧水のような音楽。それは、人々の希望を求める心と悲しみだ。幾度も輪唱される言葉の積み重ねは、西洋的なパースペクティブをかたちづくり、宗教的な祈りへと昇華する。この祈りを通してモーツァルトがその両腕の中に捉えたかったもの、それこそが安息なのだろうか。作曲家が残り少ない時間の中で、到達したであろう地平を考える。

「弦楽のためのレクイエム」は小沢征爾指揮のCDで何度か聴いていたが、やはりライブの演奏は素晴らしい。生演奏では、音の減衰と出現が手に取るように肌で感じることができる。ある音が消えゆく陰から新しい音が生まれ、音が交差したり、ぶつかったり、交わったりするのを体験する。音楽が湧き出る源泉を見た。今日の演奏で私は単純にそんなことを思ったし、実際にそのような演奏だった。

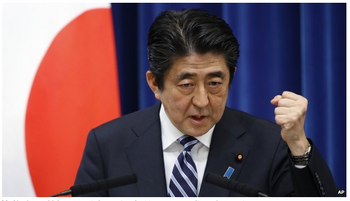

こぶし [世界]

振り上げたこぶしのなんと弱々しく、空疎なことか。戦争は無骨な軍人が始めるのではなく、一人の男の粗末な妄想が引き起こす。特別な待遇を受け、特別な場所にいて、市民生活や社会のことなど露知らぬ人間が自衛隊と市民を他国の戦場へ送り出す。

今日、与党が集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。

「国民の生命を守るため」は詭弁だ。実は米国の戦争ビジネスに参加するための意思表示にすぎない。妄想とビジネスが交じり合って奇妙なかたちになった。この男が差し出した左手だ。握ったこぶしを広げるとそこにはたぶんなにもない。

自由を生きることができず、憲法を踏みつける者たち。自由を生きるには相当な勇気がいる。しかし、それをあきらめてはならない。戦争は、自由を最初からあきらめた者たちが始める。そしてその代償を金に求める。原発、基地、武器、戦闘、すべては商品。おかしなことに、本人たちにその自覚は薄い。

明白なのは、彼らは決して戦場へ行かないということだ。首相と呼ばれている男が握った薄っぺらで貧しいこぶしはだれに向けられたものなのか。同じく今日、米軍普天間基地移設の施設解体工事が始まった。姑息である。

タグ:集団的自衛権

ジャン・フォートリエの「人質の頭部」 [美術]

「人質の頭部 No.9」1944年

「人質の頭部」を見るために、ジャン・フォートリエ展に行く。会場は東京ステーションギャラリー。

「アンフォルメル」(不定形)という一般的にはなじみのない絵画動向の先駆的な画家と位置づけられている。初期には具体性のある絵を描いていたが、徐々に定まらない形になった。キャンバスで裏打ちした紙にペースト状の白を塗った後、それを延ばしたり、刻んだり、ひっかいたりして絵肌をつくり、上から粉末状の絵の具を散らす手法。背景は背景的な役割として色を塗っている。

緑色の顔をした老婆の肖像をはじめとする1920年代の作品は予想外によかった。特に人物画における光の描写。薄暗い空間に浮かび上がる人体に注がれるあの光はどこからやってくるのか。頭部や人体をモチーフにした不明瞭で粗いタッチの作品には「人質の頭部」への萌芽が見られる。いくつかの人物画や静物画において、見る者の無意識の部分に入ってくるのは闇の存在だ。黒い背景に描いた吊された兎の皮。この黒は西欧絵画の伝統につながる黒ではなく、現代の闇の始まりのように見える。この闇のリアリティはいまのわれわれにとって既知のものだ。得体の知れないその闇にはかたちがなく、人々の自由を飲み込もうとしている。そしてこの画家は、不定形な表現の資質をはじめから持っていた。

1930年代の作品は少なかったが、皿や果物をモチーフにした数点はとても引きつけられた。静物画としての色彩と構造をもち、深く豊かな世界があり、フランス人特有の気質を感じる。実はこの画家の本領はこの仕事にあったのではないかと思えたほどに。

そして、第二次大戦期。この悲惨さ、痛みを通過することで画家は変わった。'40年代に始まった「人質の頭部*」のシリーズは、奥行きや色彩、マチエールといった絵画を構成する要素とは別のなにかで描かれている。戦争という状況における極限の苦しみや悲しみの中で表現するとすれば、この方法にならざるを得ないのか。画面からは抑圧し虐殺された人間たちのうめき声が聞こえる。してはいけないことをした世界。見てはいけないものを見た画家。目は目として、鼻は鼻として、耳は耳として、存在することを許されない世界。これは人間が新たな荒野へと踏み出した記録だ。殺されたのは、人格であると同時に「感覚」である。

フォートリエは「デッサンで自分の感動を固定化させる」という。彼の絵はデッサンから遠いように見えるが、デッサンは本質を見極める仕事であり、絵画の骨組みである。彼が描くデッサンは、むきだしの本質をとらえる仕事といえるだろう。また、「まず感動を表すためには、何よりもデッサンによって自分の感動を外に表さなければならない」「どんな形の芸術であろうと、現実(リアル)の一部を含んでいなければ感動を与えることはできない」と語ったという。暗喩ばかりの現代美術との差を思う。

アンフォルメルと呼ばれた作品群を目にしたときに思い浮かんだのは日本の陶芸だ。まず絵肌が陶器に似ている。色味も近い。しかし、両者には決定的な違いがある。それは前述したリアルに向き合うかどうか、それを作品に埋め込むかどうか。陶芸はこの一線を超えて自然の恒久性に精神を委ね、フォートリエはこちら側にとどまった。いまのわれわれにとって重要なのは後者の仕事なのかもしれない。絵画作品はリアルの航跡だ。手早く仕上げたであろう1940年代後半以降の作品には、彼独自の精神の思索と発揚が見られ、軽やかさからは自由な精神が漂う。

1950年代、美術の潮流はヨーロッパからアメリカに移る。フォートリエはその潮目に生きた人だ。世界大戦は絵画にも影響を及ぼした。絵画の主たる文脈を思うとき、私はフォートリエからバーネット・ニューマンへのつながりに思いをはせた。そのつながりをかたちづくっているのは「感動」ではないだろうか。前述したとおり、フォートリエの口からこの言葉が発せられ、ニューマンもまた同様のことを語っていた。両者はともに感動に重きを置いて、制作に取り組んだ。一口に感動と言っても、凡庸なものではない。この心の動きについてはさまざまな意味がある。この点については、また後日考察してみたいと思う。

*「人質の頭部」ーー同様の顔を版画家・浜田知明の「初年兵哀歌(歩哨)」に見ることができる。

マリー・ローランサン展 [美術]

マリー・ローランサン展を見る。まとまった数のこの作家の作品を見たのは初めてだ。出品はほとんどがマリー・ローランサン美術館所蔵のもの。

展示は20代のころの作品から始まるが、彼女独自の作風が現れるのは30代に入ってから。そして、40代、50代、60代と年を重ねるにつれ、円熟味を増している。この場合の円熟味とは、色彩のことだ。

いくつかの白を重ねた繊細な肌の表現とそこに含まれる桃色、半調子を表すグレー、服や帽子に現れるエメラルドグリーンとビリジアン。60歳近くなると、そこに黄色が加わる。これらの色の調和がいい。

肖像画にピカソに通じるような構造が見えた。十分なボリュームがありバランスがとれ、構造を保つ線が効いている。もっとも、この肖像画がもつ恒久的な安定感はフランス人特有のものかとも思う。それが結晶したのが、本展で展示されている「Musique」(音楽/1944年制作)だ。首飾りを付け、布をまとった半裸の女性と背景のギター。女性のバックには黄色の布のようなものが流れるように描かれている。このイエローオーカーを混ぜた黄色が美しい。一方でこの絵には青が使われている。女性の大きな瞳の中に。

パリで成功した画家というイメージが強い。ロビーで見ることができる講演会のビデオでマリー・ローランサン美術館キュレーターの吉澤公寿氏が語っているが、この女流画家も世界大戦に翻弄された人間のうちの一人だという。大戦終了後には、ドイツ人と懇意にしたことによりフランス政府に数日間拘束されている。

マリー・ローランサンが色彩の画家であることを再認識した展示だった。安定した作風の画家であるため、またイラストレーション的な色合いや題材により、これまで軽んじられてきた面は否定できない。しかし、歴史的な文脈における人物画と、色彩画家としての仕事をあらためて見直すべきだと思う。特に日本人はその才能に早くから着目していたのだから。

三鷹市美術ギャラリーにて6月22日まで。

タグ:マリー・ローランサン

山崎阿弥の個展「マイビークル|ホワイト カラード ブラックホール」 [ART]

連休の最終日、ぎゃらりー由芽で山崎阿弥の個展「マイビークル|ホワイト カラード ブラックホール」を見る。

三角形の紙を中央で折り、鳥の羽根のように密集させた作品。DMを見たときは石膏のようなものだと思っていたが、実際には紙だった。コピー用紙やトレーシングペーパーなど数種類の紙を用い、手でちぎって貼り込んでいる。木製のフレーム内に植えられたたくさんの羽根。あるいは動物の体毛のようにも見えた。

羽根は反復や並列的な同一性としてミニマリズムに通じる。例えば、草間彌生のInfiniteシリーズのように。しかしこの羽根はそれに収まらず、なにかに翻弄されるかのように波打っている。そして、その動きを氷結で固めてしまったかのようだ。

ここにあるのは、情動か、閉じ込められた動物のエネルギーか、それとも永久に波打つ草原のような風景だろうか。作品は見る者を引きつける力を備えており、私は無限に続く恒久性を感じた。一つひとつの羽根は絵画でいえば、筆のタッチにあたるのかもしれない。だが山崎のタッチは、見る者との対話を拒絶しているように思える。前述したように、動きを封じ込めてしまっているからだ。木のフレームで囲われたそこだけ時間が止まっている。いや、止めることで永遠を手に入れたのか。

個展のタイトルからすると、作家は私の見立てとはまったく別の地点から本作を出発させていることは明らかだ。もしかしたら、この羽根で世界を覆いつくしたい欲望にかられての行為かもしれないし、おそるべき攻撃性を埋め込んでいることも考えられる。一つだけ確かなのは、この世界には想像を超えた「風」が吹いているということ。根拠なく、あらゆる方向から吹く風。それは地上だけとは限らない。宇宙空間や動物の体内であっても同じだ。

作家とは会わなかったため、言葉はなく、吹き荒れる風にざわめく羽根を感じながら画廊を後にした。密かに、出色の展示だったと思っている。

細野晴臣コンサート2014 [音楽]

「細野晴臣コンサート2014」に行く。会場は新宿文化センターの大ホール。

7時開演。細野さんはハットに黒いサングラス、グレーのシャツを腕まくりし、ベストを着て登場。主にカントリー&ウエスタン、そしてR&B、フォークソング、ポップスなどを立て続け歌う。3、4曲ほど歌って、帽子とサングラスを外した。ライブを愉しんでいて、調子はよさそうだ。途中にMCをはさんで次々に演奏した。

細野さんはボーカルとギター。バックメンバーは、ギターとスチールギターが高田漣、ドラムスが伊藤大地、ウッドベース/ベースが伊賀航と、みな若手だ。バックのギターとベース以外はアコースティック。バンド・サウンドはこなれており、このメンバー編成ですでに5年だという(高田と伊賀の組み合わせでは9年)。途中からピアノとアコーデオンのコシミハル、ギターの徳武弘文が加わった。1曲の長さは2分半から3分ほどと短い。

さて、とにかくこの夜の細野さんは渋くてかっこよかった。そしてどことなく軽妙洒脱。本人が「どうしても明るくなっちゃうんですよね」と言っていたとおり、グレーの色彩を放ちながらポジティブなスピリットがみなぎる。私は、はっぴいえんどやティン・パン・アレー、YMOとその前後のソロ、さまざまなアーチストのアルバムで担当したベースや作曲など、細野さんのいろいろな仕事を30年以上聴いてきた。それでも、新宿文化センターでこの音楽家の新たな面を見た気がした。根っからの音楽家であり、エレクトリックからアコースティックまで相当深い階調をもった多面性を備えている。

私はカントリーミュージックや古いR&B、フォークソングをほとんど知らない。そのため、曲のジャンルに関してはまったく見当がつかなかった。それでも細野さんが演奏するアメリカのルーツミュージックを受け入れる準備はできていた。ジャンルは少し異なるが、久保田麻琴との共作「Road to Louisiana」(1999年)を長年愛聴していたからだ。今回の演奏を聴いて、アメリカの古い音楽のよさに気がつく。これは細野さんのスピリットと独特の歌声によるところが大きい。また、メンバーに力量があり、この類の音楽が東京でも十分成立することは貴重なことだと思う。

照明はRYU。ステージに立てられたスタンド型のライトが主で、シンプルなライティングだった。舞台照明というのはときどき、目を見張るような美しい明暗をつくり出す。RYUの照明は細野さんの渋くて豊かな音楽の輪郭を際立たせた。ホリゾントの色もよかった。

演奏した曲は前述したジャンルのほか、2001年宇宙の旅でも使われた「Daisy Bell」、ボブ・ディランの「Too Much Of Nothing」、ビートルズの「Dear Prudence」、アンコールで「香港Blues」「はらいそ」など。細野さんのオリジナル曲は「ラッキスター」「POM POM JOKI」「BODY SNATCHERS」「香港Blues」「はらいそ」だっただろうか。毎回のMCもユーモアがあり、はっぴいえんどのころの驚きのエピソードなどを含め、観客を愉しませた。細野流のエンターテインメントはエキゾチックで和やか。粋な東京人が奏でる上質な音楽を味わう夜だった。

バート・バカラックのコンサート [音楽]

バート・バカラックのコンサートに行く。会場はNHKホール。編成はザ・バートバカラック・バンド&シンガーズと東京ニューシティ管弦楽団。シンガーズは男性一人、女性二人。中央にバカラック用のピアノと電子ピアノ。

私の中でバカラックは特別な存在だ。この作曲家の名前を知ったのはカーペンターズを通してだったと記憶している。その後ディオンヌ・ワーウィックやダスティ・スプリングフィールドの歌に出会う。いずれも名曲ぞろいだ。彼の曲は子供のころからすでに耳に入っていたはずだが、意識して聞くようになったのはいつごろからだったろうか。一時期かなり聴き込んだ。カーペンターズも聴いたが、やはりディオンヌ・ワーウィックだ。あるとき、彼女の2枚組のアルバムを中古で買った。伸びのある魅力的な声で名曲に磨きをかけるように歌う、特別の表現力をもつ歌手。バカラックと彼女が'81年に来日公演を行なったことを最近知り、聴けなかったことをいまさらながら残念に思う。また、ダスティ・スプリングフィールドも私にとって特別な歌手だ。バカラックと二人の女性歌手の組み合わせは絶妙。しかもいい録音がたくさんある。

私は今夜の演奏を聴くにあたり、今回と同じくオーケストラ編成による1971年来日時の録音盤「LIVE IN JAPAN」をイメージしていた。その読みは外れず、実際に「LIVE IN JAPAN」と同じような曲目の構成だった。メドレーで始まり、歌手一人ずつ、バカラックのソロ。バカラックの弾くピアノはときどきあの独特の和声を力強く響かせる。それにちょっとした弾き振り。作詞、作曲、編曲、演奏、歌いずれもいい。サン・ホセへの道、Walk on by、The Look of love、Don't make me Over、ディス・ガイなど、名曲が次々に登場し、夢のような時間だった。85歳のバカラックが終盤で「Alfie」と「A house is not a home」を通しで歌う。「Alfie」は特に好きな曲だ。「A house is not a home」では思わず涙腺が緩む。年齢のため、歌声は途切れがちだったが、私にとってはそれでも十分だった。

バカラックの音楽は、世界が素晴らしい場所になることを気づかせてくれる。'60年〜'70年代に思い描いたビジョンが甦る。そこにはポップスならではの豊かさ、すでに使われなくなって久しい「夢」がある。ポップスがわれわれ一人ひとりに提供してくれるのは精神の豊かさ、あるいは光だ。彼がつくりだした価値はいまの時代でも色あせない。人間や世界がいくら変わってしまっても、音楽だけは変わりはしない。アンコール曲が数曲演奏され、彼の姿が袖に消えてもスタンディングオベーションはしばらくやまなかった。