ロバート・ライマン展(ファーガス・マカフリー東京) [美術]

先日、ファーガス・マカフリー東京で開催されたロバート・ライマン展を観た。

ロバート・ライマンは白を使った作品で有名になった米国の作家。2005年、世界文化賞受賞のために来日したこともある。

私は2015年から白い絵具を使った作品を制作しはじめた。その過程で偶然この作家を知り、興味を覚えた。若いころはサックスプレイヤーを目指し、MoMA(ニューヨーク近代美術館)の警備員の仕事をしているときに、マーク・ロスコ、ウィリアム・デ・クーニング、ジャクソン・ポロックやバーネット・ニューマンなどの名だたる現代美術作家の作品に触れ、自らも美術家として進むことを決めたエピソードなどを知る。「“何”を描くかは全く問題ではない。“いかに”描くか、それだけが問題だ」と語っている。

絵具とキャンバスに限らず、ロバート・ライマンはさまざまな素材を使う。樹脂や鉄、アルミ、布、木、紙など。実物を観た記憶がなかったため、今回の展示はとても楽しみにしていた。実際に作品を前にした印象は淡白で物静かだった。タッチが予想以上にラフというか無造作であり、その半面、支持体への気配りはかなり厳密で繊細なものだ。白い絵具が主だったが、刷毛の目をわずかに残した薄いグレーの作品もあった。

表面(サーフェース)と四角(区切られたスペース)が重要な要素だ。突き詰めれば、「表面に塗っている」、このひと言に尽きる。古典の技法や遠近法、神話性、物語性、社会性などをすべて取り除いたとき、現代の絵画に残るのは「表面に塗る」ことだ。絵具を支持体表面にこすりつける。ロバート・ライマンの無造作な筆致は、その「事実」と絵画の物質性を表わしているように見えた。

今年3月にオープンしたばかりのファーガス・マカフリー東京は佇まいのいいギャラリー。内装はシンプルだが、細かいところまで配慮されていた。障子風の全面ガラス戸からの採光が柔らかく、自然光によって作品が映える。

無題 (1961) 油彩、ブリストル紙 22.7x22.9 cm

無題 (1980/2003) 油彩、鋼板 48.3x48.3 cm

Stamp (2002) 油彩、キャンバス 35.6x35.6 cm

ゴッホの筆致と光 [美術]

東京都美術館でゴッホ展「巡りゆく日本の夢」を見た。ゴッホが南仏のアルルに赴くと同時に、日本への傾倒を高めた1888年前後の作品を中心に展示し、ゴッホが影響を受けた浮世絵や本なども出品された。

ゴッホの展覧会は国内でこれまでも度々開かれ、私も多くの作品を見てきた。また、新宿の損保ジャパン日本興亜美術館に行けば、「ひまわり」の大作を常設展示で見ることができる。いつも思うのは、この画家の作品には見るたびに新しい発見があるということだ。色彩の鮮やかさだったり、モチーフの新しさや構図の大胆さだったり。実物の油彩画を前にして、こり固まったイメージが崩れる。

今回の展示では、ゴッホが想像以上に日本に傾倒していたことをあらためて知った。浮世絵の収集や作品への引用にとどまらず、日本の風景と日本の画家に大いなる理想を描いていた。その理想と南仏の風景を重ねながら精力的に制作しており、それは熱中と形容してもいいだろう。

実を言うと私は以前、この画家の作品をあまりよく思っていなかった。精神を病んだ人間の描く絵、という目で見ていた。麦畑の暗い空を飛ぶカラスの群れの絵など、筆の運びがどこか異常で狂っているように思えるからだ。絵画は病的な心理を基にするのではなく、正常な意識で描かなければならないと考える。しかし正常と異常の切り分けは難しく、紙一重だ。ゴッホの絵において目覚ましい仕事は多いが、明らかにおかしい(病的である)と感じる晩年の作品に関しては、いまでも読み飛ばすようにしている。私の感覚では受容できない部分があるからだ。

本展では浮世絵などの日本絵画の影響が大きい、あるいはそれに関連すると思われる40点ほどのゴッホ作品が展示された。ただし、具体的に浮世絵を模したのは「花魁」(1887)のみだ。有名な名所江戸百景「大はしあたけの夕立」の模写などは来ていない。そのため、ボリューム的には少々物足りなさもあった。

私が特に注目したのは、「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」「雪景色」「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」「麦畑」「アルルの女(ジヌー夫人)」の5点(下図参照※ただし色味は実物と異なる)。「アゴスティーナ・セガトーリ」は女主人の造形もさることながら、青緑の色彩が漂う店内空間の表現に非凡さを感じる。右上に花魁の絵がわずかに描かれている。南仏に積もった雪を描いた「雪景色」は、ゴッホと雪という意外な結びつきによる作品。画家は雪景色を描くに当たり、日本の画家が描いた冬景色に言及していたという。白い絵具の塗りが無造作のようでいて的確だ。遠くに見える町並みがモダンに見え、前景にある板囲いと葦?の長いストロークがいい。遠景の淡いブルーグレーの配置が、冷たく澄んだ空気感を見事に表わす。ゴッホは19世紀を生きた人間の目と、現代のわれわれと同じ目の両方を持っている。

「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」(1887)

「雪景色」(1888)

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」から感じる明るさや透明感はどうしたものだろう。川面の手前には濃い青、そして奥に行くにつれ、空とともに淡い青になる。眼鏡橋の二つの空間が抜けるような空気感を生み出している(「アルルの跳ね橋」と同様の手法)。橋の上の赤い服の人物と洗濯女たちがいなければ、この絵は成り立たない。

「麦畑」は「グレーズ橋」と同様に平坦な風景画だが、前景から中景に向かう斜めに進む藁の切れ端のような筆致の並びに目を奪われる。全体のトーンを見ると、濃い色は中景にわずかにある水平の帯のみ。きわめて理性的だ。本作でも、遠景と空の淡い青が空気感を表すのに効果的に使われている。画面中央付近の筆致がいちばん盛り上がっていた。厚塗りのイエローオーカーを自分の目がつかんでいるのがわかる。単純な筆の運びの組み合わせだが構造にリズムがあり、ここにもまた非凡な資質を感じる。

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」(1888)

「麦畑」(1888)

「アルルの女(ジヌー夫人)」は背景をつくっている斜めの筆致が巧みだ。筆の上側にわずかに赤を入れ、規則的な斜線のようなピンク色の筆致を際立たせている。この背景と髪、顔、胸元の白い服における筆致との呼応がいい。それを机のエメラルドグリーンが受け止めていた。構図は浮世絵の役者絵などの影響を受けているのだろう。

「アルルの女(ジヌー夫人)」(1890)

ゴッホの絵をかたちづくる筆致はセザンヌのような厳密な置き方ではなく、素朴で荒く、単純なものだ。今回やってきた作品中の「男の肖像」のように、筆致が強調されていないものもあり、規則的な筆致の強調は意図的なものと言えるだろう。筆致はモチーフの本質を捕まえる仕事の成果だ。ゴッホの作品を前にすると、見るだけにとどまらず、目が触覚の役割も果たすようになる(絵画とは本来そういうものだが)。作品を写真で見ると、筆が少なく、とても淡白に見えてしまう。それだけ、絵具の盛りの効果は大きい。乾性油を多く含んだ絵具の場合、光沢が増し、物質感が高まる。'89-'90年ごろになると筆致がさらに強まり、ゆらめき、あるいは渦巻くようになっていく。

画面の一筆一筆にはこの画家が絵画に込めたなにものかが宿っている。その何割かは画家が自然から受けた感動、そして芸術家としての強い意識だろう。では、残りはなにか? それを具体的な言葉で表すのは難しい。しいて言えば、キャンバスに塗り込められた色彩とはゴッホにとっての「光」だ。いわゆる光学的な光ではなく、画家が求めた夢や理想のようなものか。彼は色彩とともに光を求めて南仏にやって来た。唯一無二の筆致を見つめるとき、われわれはゴッホが創り出した光による理想世界に引き込まれているのだ。

ゴッホの展覧会は国内でこれまでも度々開かれ、私も多くの作品を見てきた。また、新宿の損保ジャパン日本興亜美術館に行けば、「ひまわり」の大作を常設展示で見ることができる。いつも思うのは、この画家の作品には見るたびに新しい発見があるということだ。色彩の鮮やかさだったり、モチーフの新しさや構図の大胆さだったり。実物の油彩画を前にして、こり固まったイメージが崩れる。

今回の展示では、ゴッホが想像以上に日本に傾倒していたことをあらためて知った。浮世絵の収集や作品への引用にとどまらず、日本の風景と日本の画家に大いなる理想を描いていた。その理想と南仏の風景を重ねながら精力的に制作しており、それは熱中と形容してもいいだろう。

実を言うと私は以前、この画家の作品をあまりよく思っていなかった。精神を病んだ人間の描く絵、という目で見ていた。麦畑の暗い空を飛ぶカラスの群れの絵など、筆の運びがどこか異常で狂っているように思えるからだ。絵画は病的な心理を基にするのではなく、正常な意識で描かなければならないと考える。しかし正常と異常の切り分けは難しく、紙一重だ。ゴッホの絵において目覚ましい仕事は多いが、明らかにおかしい(病的である)と感じる晩年の作品に関しては、いまでも読み飛ばすようにしている。私の感覚では受容できない部分があるからだ。

本展では浮世絵などの日本絵画の影響が大きい、あるいはそれに関連すると思われる40点ほどのゴッホ作品が展示された。ただし、具体的に浮世絵を模したのは「花魁」(1887)のみだ。有名な名所江戸百景「大はしあたけの夕立」の模写などは来ていない。そのため、ボリューム的には少々物足りなさもあった。

私が特に注目したのは、「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」「雪景色」「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」「麦畑」「アルルの女(ジヌー夫人)」の5点(下図参照※ただし色味は実物と異なる)。「アゴスティーナ・セガトーリ」は女主人の造形もさることながら、青緑の色彩が漂う店内空間の表現に非凡さを感じる。右上に花魁の絵がわずかに描かれている。南仏に積もった雪を描いた「雪景色」は、ゴッホと雪という意外な結びつきによる作品。画家は雪景色を描くに当たり、日本の画家が描いた冬景色に言及していたという。白い絵具の塗りが無造作のようでいて的確だ。遠くに見える町並みがモダンに見え、前景にある板囲いと葦?の長いストロークがいい。遠景の淡いブルーグレーの配置が、冷たく澄んだ空気感を見事に表わす。ゴッホは19世紀を生きた人間の目と、現代のわれわれと同じ目の両方を持っている。

「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」(1887)

「雪景色」(1888)

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」から感じる明るさや透明感はどうしたものだろう。川面の手前には濃い青、そして奥に行くにつれ、空とともに淡い青になる。眼鏡橋の二つの空間が抜けるような空気感を生み出している(「アルルの跳ね橋」と同様の手法)。橋の上の赤い服の人物と洗濯女たちがいなければ、この絵は成り立たない。

「麦畑」は「グレーズ橋」と同様に平坦な風景画だが、前景から中景に向かう斜めに進む藁の切れ端のような筆致の並びに目を奪われる。全体のトーンを見ると、濃い色は中景にわずかにある水平の帯のみ。きわめて理性的だ。本作でも、遠景と空の淡い青が空気感を表すのに効果的に使われている。画面中央付近の筆致がいちばん盛り上がっていた。厚塗りのイエローオーカーを自分の目がつかんでいるのがわかる。単純な筆の運びの組み合わせだが構造にリズムがあり、ここにもまた非凡な資質を感じる。

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」(1888)

「麦畑」(1888)

「アルルの女(ジヌー夫人)」は背景をつくっている斜めの筆致が巧みだ。筆の上側にわずかに赤を入れ、規則的な斜線のようなピンク色の筆致を際立たせている。この背景と髪、顔、胸元の白い服における筆致との呼応がいい。それを机のエメラルドグリーンが受け止めていた。構図は浮世絵の役者絵などの影響を受けているのだろう。

「アルルの女(ジヌー夫人)」(1890)

ゴッホの絵をかたちづくる筆致はセザンヌのような厳密な置き方ではなく、素朴で荒く、単純なものだ。今回やってきた作品中の「男の肖像」のように、筆致が強調されていないものもあり、規則的な筆致の強調は意図的なものと言えるだろう。筆致はモチーフの本質を捕まえる仕事の成果だ。ゴッホの作品を前にすると、見るだけにとどまらず、目が触覚の役割も果たすようになる(絵画とは本来そういうものだが)。作品を写真で見ると、筆が少なく、とても淡白に見えてしまう。それだけ、絵具の盛りの効果は大きい。乾性油を多く含んだ絵具の場合、光沢が増し、物質感が高まる。'89-'90年ごろになると筆致がさらに強まり、ゆらめき、あるいは渦巻くようになっていく。

画面の一筆一筆にはこの画家が絵画に込めたなにものかが宿っている。その何割かは画家が自然から受けた感動、そして芸術家としての強い意識だろう。では、残りはなにか? それを具体的な言葉で表すのは難しい。しいて言えば、キャンバスに塗り込められた色彩とはゴッホにとっての「光」だ。いわゆる光学的な光ではなく、画家が求めた夢や理想のようなものか。彼は色彩とともに光を求めて南仏にやって来た。唯一無二の筆致を見つめるとき、われわれはゴッホが創り出した光による理想世界に引き込まれているのだ。

松田松雄展 [美術]

盛岡の岩手県立美術館で開催中の松田松雄展を見る。

東京から盛岡までは東北新幹線で2時間10分ほど。ときどきうたた寝しながら車窓を眺めていると風景がめまぐるしく変わり、埼玉、栃木、福島、宮城を抜け、あっという間に到着した。東京と東北北部の距離は思った以上に縮まっていた。

松田氏の作品に対面するのは、記憶にあるかぎり高校生のときに文化センターあるいはいわき市立美術館で見て以来だ。私はかつていわき市にあった市民による美術グループで同氏に会っている。今年刊行された氏の著作「四角との対話」を読み、あらたな発見があった。そこには、絵を描く者としての共感以上の身に迫る言葉が綴られていた。松田氏は岩手県陸前高田市で生まれ、20代半ばにいわき市に移り住み、制作活動を行なった。残念ながら2001年に亡くなり、今回は没後初の大規模な回顧展となる。

展示は、画家に転身した翌年の1968年の作品から始まる。松田氏の主要モチーフとなった人物像は初期作品(風景「人」)にすでに登場していた。当初は黄または赤、青などで表されている。それが1975年に、黒い二人の人物を描いた「風景(川のほとり…)」を発表し、さらに1977年の作品「風景」では群像になる(年代は今回の展示作品を基にした場合)。画家としてスタートした30歳でこのような主要モチーフ(かたち)に出会えたのは幸運と言える。自己にまっとうに向き合わなければ、長く付き合えるモチーフはやってこない。

本展のクライマックスは、美術館の大空間にまとめて展示された「風景」シリーズだろう。作品が並ぶ空間はこの画家ならではの存在感に満ちていた。あらためて作品を丹念に見ると、キャンバスの布地の凹凸を巧みに使って人物や風景のマチエルを表していることが分かる。また、黒の調子を表現する力量は並ではない。こする、鋭利なもので引っ掻く、白で周囲を塗る。それらの手法を適宜使い、つや消しの黒による独特の具象的描写を実現した。そこに非凡さがある。特にいわき市立美術館蔵の3点(「風景(民-A,B,C)」)は完成度が高いように思う。艶消しの黒はたぶんアイボリーブラックなのだろう。ひび割れなどが起きていないところをみると、艶のある背景にそのまま載せてはいないようだ。背景を表す白が人物の黒の際まで塗られている。さらに、人物の肌の部分はキャンバス地が見える。印刷物では判別できないが、群像を構成する各人の黒の階調を変え、全体として幅をもたせている。

さて、これらの人物や群像は何を表しているのだろう。松田氏自身は著作の中で、幼少時に暮らした津波常襲地帯だった村での避難の夜に見た村民たちの黒い姿、あるいは行商人について触れている。いまのわれわれにとっては、原発の避難民、外国の難民、あるいは日常生活で孤立した人々か、すべての物や財産を取り払ったあとの人間本来の姿か。そして彼らがいる場所は浜辺なのか、砂漠だろうか。嘆き、悲しむ人々は次々と斃れてゆき、そのまま岩になってしまうようにも思える。画家は、分断されていく人間たちの姿を'60年代にすでに予見していた。しかし、なぜか白い風景や遠くの海は柔らかく、包容力さえ感じさせる。この絵画空間を目にしたとき、人々の内に溢れるのは悲しみや絶望と同時に、いたわりや慈しみなのかもしれないと思う。来場者は描かれた家族や群像にさまざまな感慨をいだくだろう。その点で、松田氏の「風景」はいま見るべき作品だ。

今回の展示では、作家の主題の変化を明示的に見て取ることができる。主要モチーフであった人物はさらに黒く、物体のようになってゆき、ついには消え、代わりに抽象的なタッチや面が現れ、躍動的なストロークに変わる。人物による抑制的な表現から、即興的な筆致による解放へ。風景シリーズでは白と黒を分けて描いているが、「風景デッサン」シリーズでは黒のタッチの上に白を重ねている。引っ掻きこそなくなったが、黒と白による相互作用的な表現は変わらないのかもしれない。

松田氏は、

「自分に才能があるとかないとかも、私は一切自分に問わない。才能があるから絵を描いているわけではない。『私』という人間の存在と可能性に関心があるだけなのである」

「私は今でも、画家になるための勉強とは、ただ日常的に自分自身と直面することに耐えられる、ごくあたりまえの精神をもつことだと思っている」(「四角との対話」)

と語った。これは、創作に携わる人間の世界において普遍性をもつ言葉だろう。常に自己と対峙し、才能や技術とは別の場所で厳しい仕事を続けた画家、それが松田松雄なのだと思う。

〔追記〕本展の開催期間中、盛岡市内にあり、松田氏と縁が深いMORIOKA第一画廊でも同氏の小品を中心とした個展が開催されていた。

タグ:松田松雄

ジャン・フォートリエの「人質の頭部」 [美術]

「人質の頭部 No.9」1944年

「人質の頭部」を見るために、ジャン・フォートリエ展に行く。会場は東京ステーションギャラリー。

「アンフォルメル」(不定形)という一般的にはなじみのない絵画動向の先駆的な画家と位置づけられている。初期には具体性のある絵を描いていたが、徐々に定まらない形になった。キャンバスで裏打ちした紙にペースト状の白を塗った後、それを延ばしたり、刻んだり、ひっかいたりして絵肌をつくり、上から粉末状の絵の具を散らす手法。背景は背景的な役割として色を塗っている。

緑色の顔をした老婆の肖像をはじめとする1920年代の作品は予想外によかった。特に人物画における光の描写。薄暗い空間に浮かび上がる人体に注がれるあの光はどこからやってくるのか。頭部や人体をモチーフにした不明瞭で粗いタッチの作品には「人質の頭部」への萌芽が見られる。いくつかの人物画や静物画において、見る者の無意識の部分に入ってくるのは闇の存在だ。黒い背景に描いた吊された兎の皮。この黒は西欧絵画の伝統につながる黒ではなく、現代の闇の始まりのように見える。この闇のリアリティはいまのわれわれにとって既知のものだ。得体の知れないその闇にはかたちがなく、人々の自由を飲み込もうとしている。そしてこの画家は、不定形な表現の資質をはじめから持っていた。

1930年代の作品は少なかったが、皿や果物をモチーフにした数点はとても引きつけられた。静物画としての色彩と構造をもち、深く豊かな世界があり、フランス人特有の気質を感じる。実はこの画家の本領はこの仕事にあったのではないかと思えたほどに。

そして、第二次大戦期。この悲惨さ、痛みを通過することで画家は変わった。'40年代に始まった「人質の頭部*」のシリーズは、奥行きや色彩、マチエールといった絵画を構成する要素とは別のなにかで描かれている。戦争という状況における極限の苦しみや悲しみの中で表現するとすれば、この方法にならざるを得ないのか。画面からは抑圧し虐殺された人間たちのうめき声が聞こえる。してはいけないことをした世界。見てはいけないものを見た画家。目は目として、鼻は鼻として、耳は耳として、存在することを許されない世界。これは人間が新たな荒野へと踏み出した記録だ。殺されたのは、人格であると同時に「感覚」である。

フォートリエは「デッサンで自分の感動を固定化させる」という。彼の絵はデッサンから遠いように見えるが、デッサンは本質を見極める仕事であり、絵画の骨組みである。彼が描くデッサンは、むきだしの本質をとらえる仕事といえるだろう。また、「まず感動を表すためには、何よりもデッサンによって自分の感動を外に表さなければならない」「どんな形の芸術であろうと、現実(リアル)の一部を含んでいなければ感動を与えることはできない」と語ったという。暗喩ばかりの現代美術との差を思う。

アンフォルメルと呼ばれた作品群を目にしたときに思い浮かんだのは日本の陶芸だ。まず絵肌が陶器に似ている。色味も近い。しかし、両者には決定的な違いがある。それは前述したリアルに向き合うかどうか、それを作品に埋め込むかどうか。陶芸はこの一線を超えて自然の恒久性に精神を委ね、フォートリエはこちら側にとどまった。いまのわれわれにとって重要なのは後者の仕事なのかもしれない。絵画作品はリアルの航跡だ。手早く仕上げたであろう1940年代後半以降の作品には、彼独自の精神の思索と発揚が見られ、軽やかさからは自由な精神が漂う。

1950年代、美術の潮流はヨーロッパからアメリカに移る。フォートリエはその潮目に生きた人だ。世界大戦は絵画にも影響を及ぼした。絵画の主たる文脈を思うとき、私はフォートリエからバーネット・ニューマンへのつながりに思いをはせた。そのつながりをかたちづくっているのは「感動」ではないだろうか。前述したとおり、フォートリエの口からこの言葉が発せられ、ニューマンもまた同様のことを語っていた。両者はともに感動に重きを置いて、制作に取り組んだ。一口に感動と言っても、凡庸なものではない。この心の動きについてはさまざまな意味がある。この点については、また後日考察してみたいと思う。

*「人質の頭部」ーー同様の顔を版画家・浜田知明の「初年兵哀歌(歩哨)」に見ることができる。

マリー・ローランサン展 [美術]

マリー・ローランサン展を見る。まとまった数のこの作家の作品を見たのは初めてだ。出品はほとんどがマリー・ローランサン美術館所蔵のもの。

展示は20代のころの作品から始まるが、彼女独自の作風が現れるのは30代に入ってから。そして、40代、50代、60代と年を重ねるにつれ、円熟味を増している。この場合の円熟味とは、色彩のことだ。

いくつかの白を重ねた繊細な肌の表現とそこに含まれる桃色、半調子を表すグレー、服や帽子に現れるエメラルドグリーンとビリジアン。60歳近くなると、そこに黄色が加わる。これらの色の調和がいい。

肖像画にピカソに通じるような構造が見えた。十分なボリュームがありバランスがとれ、構造を保つ線が効いている。もっとも、この肖像画がもつ恒久的な安定感はフランス人特有のものかとも思う。それが結晶したのが、本展で展示されている「Musique」(音楽/1944年制作)だ。首飾りを付け、布をまとった半裸の女性と背景のギター。女性のバックには黄色の布のようなものが流れるように描かれている。このイエローオーカーを混ぜた黄色が美しい。一方でこの絵には青が使われている。女性の大きな瞳の中に。

パリで成功した画家というイメージが強い。ロビーで見ることができる講演会のビデオでマリー・ローランサン美術館キュレーターの吉澤公寿氏が語っているが、この女流画家も世界大戦に翻弄された人間のうちの一人だという。大戦終了後には、ドイツ人と懇意にしたことによりフランス政府に数日間拘束されている。

マリー・ローランサンが色彩の画家であることを再認識した展示だった。安定した作風の画家であるため、またイラストレーション的な色合いや題材により、これまで軽んじられてきた面は否定できない。しかし、歴史的な文脈における人物画と、色彩画家としての仕事をあらためて見直すべきだと思う。特に日本人はその才能に早くから着目していたのだから。

三鷹市美術ギャラリーにて6月22日まで。

タグ:マリー・ローランサン

水彩画の個展を開く [美術]

6日間の日程の個展が終わった。今回は初めての地元での開催。場所はカフェ・ギャラリーだ。以前ここでグループ展を行ったときに空間が気に入ったので、一人で借りることにした。

カフェというよりも食事をする人が多く、内容はレストラン。土日に限らず、平日も家族連れなどで賑わう。その横に隣接した小さな貸しギャラリーは、道に面した側がはめ殺しのガラスになっていて、外からも見える八畳ほどのスペースだ。

今回展示したのはF4〜F6までの水彩画の小品。モチーフや色調が近い作品を選び、額もそろえた。いままで私は、個展やグループ展で自分の作品に値段を付けたことはなく、プレートに初めて価格を表示してみた。美大を卒業してもうだいぶ経つというのに、いまごろ価格を表記しはじめるとはのんきにもほどがある。バブルのころならともかく、かなり遅きに失している。しかしそれは重々承知。少しは人様に見せられるくらいのものになったか、というレベルにすぎないのだ。

中堅の作家である同世代の友人に聞くと、'80〜90年代とは異なり、近年絵は全然売れないという。特に抽象の油彩画は厳しいらしい。確かに、友人たちのグループ展や個展に行っても、売れるのは1、2点で、しかも価格が1〜2万円の作品が多い。村上隆や奈良美智など、一部の有名現代美術家は別にして、旧来の画廊で開かれる個展の絵は中堅であってもなかなか売れない時代になった。

個展をする前に、画材店の店主や美術研究所の講師などに、絵を売ることについて聞いても、まあ売れないだろうという見立てをされた。こちらは一縷の望みをもっていたのだが、周囲の目はすこぶるドライだ。確かに、いろいろな情報から判断して、「絵を気に入って買う」という行為に及ぶ人が会場に足を運ぶ確率が低いことは明らかで、単にDMを配布しただけではダメだろうとは思っていた。

カフェ・ギャラリーなので、カフェに座りながら来客の様子を見ることができる。中心の客層は30代の若い夫婦か子ども連れが多い。お茶や食事に来た家族はまずギャラリーには入らない。ギャラリーに足を運ぶのは、一人で来た女性か、二、三人連れの20代くらいの人たちだ。いずれにせよその数はわずか。もちろん、絵の内容や展示方法によっても状況は異なるだろうけれど。これまでこの場所や近場の画廊で開かれたほかの作家の展示にも何度か訪れ、6日間の自作展を見て、カフェ・ギャラリーあるいは三鷹という街で絵が売れるか、売れないかが分かる気がした。結局私の絵は一枚も売れなかった。そのぶん、遠方から見に来てくれた友人や親戚、アドバイスをくれた知人には感謝している。

貸し画廊を借りて展示を行っている画家は、制作以外に多くの仕事をこなす。展示作品の方向性、会場探し、DMなどの宣伝、額装、搬入、展示設営、来場者応対、撤収搬出、会場費支払い、そして売れ残る作品の保管など。画家の多くはこれらの作業に時間をとられて、マーケティングを考える余裕がない。一方で、画廊と契約するか、企画画廊に声を掛けてもらえる画家は、自己プロデュースに煩わされることなく制作に集中できる。その代わり、売り上げの半分は画廊にいく。

絵を買うという行為は、服や家具を入手するのとは動機が異なる。絵にはもともとニーズがない。そのため、絵が売れるにはいくつかの条件が必要だ。私の乏しい経験で気がついた条件とは、まずモチーフと傾向、完成度、そして展示場所、画廊のバックアップ、販売の継続性だろうか。しかし、それらの条件がそろったとしても、絵画という商品は必ずしも売れるわけではない。絵を評価してくれる人イコール買う人ではないからだ。来場して「いいね」と言ってくれる人と、実際に購入する人(その絵を欲しいと思う人)の間には大きな隔たりがある。親戚や知人以外で絵を購入してくれる人は、実際のところ少ない。もしかしたら、この世界に一人か二人か。つき詰めれば、偶然を待つしかないのだが。

絵の価値を分かってくれる人が来る「場所」はどこか。画廊も、ただの貸スペースからきちんと作家をバックアップする企画画廊までさまざま。自分の作品を企画画廊で取り上げてもらうにはどうすればいいのか。もちろん、年月を要するだろう。作品の内容を高めることはもちろんだが、私のような遅れてきた者は、そのあたりから考える必要がありそうだ。

セーヌの流れに沿って [美術]

「ロカション・ド・ヴォワチュール」(佐伯祐三、1925年、ひろしま美術館蔵)

ブリヂストン美術館で開催された企画展「セーヌの流れに沿って」を見る。同館は定期的に企画展を開いているが、今回は全9室のうち8つの展示室を使い出品数が多く、見ごたえがあった。

副題「印象派と日本人画家たちの旅」のとおり、シスレーやモネ、ルノアールたちと1900年以降の日本人画家の作品が混在した展示となっていた。それらは、日本各地の美術館や画廊から集められた作品で構成される。

この中で特に私が気に入った作品をいくつか挙げてみる。まずは、佐伯祐三の「ロカション・ド・ヴォワチュール」(1925年、ひろしま美術館蔵)と「テラスの広告」(1927年、ブリヂストン美術館蔵)。前者は、レンガのような赤茶色の壁と白いブロックで造られた建物を正面から描いたもの。マチエールは複雑で、非常に重みを感じる画面。建物は中央が通り抜けの通路になっており、深い奥行きがある。佐伯祐三の絵が並の画家の絵と異なるのは、筆が自立している点だ。荒く描きなぐっているようだが、どの筆も画面全体にとって欠かせない存在となっている。そして、そのタッチの強さが本質的な構造を表す。強いエネルギーをもった絵画だ。「テラスの広告」はモチーフは軽いが、自在な筆でありながら、やはりそれらはどれをとっても自立している。色彩は生きており、遊びや無駄はまったくない。

次にモネの3点、「セーヌ河の朝」「睡蓮」「睡蓮の池」。色彩を受容するモネの感覚(視覚)は、天賦の資質だ。特に「セーヌ河の朝」(ひろしま美術館蔵)の感覚が作り出す幽玄世界は、さながらドビュッシーの音楽を彷彿させる。「睡蓮」「睡蓮の池」(いずれもブリヂストン美術館蔵)は、池の水面を見ながら、空の色彩を感じることができる。その効果が美しい。

ピサロの「ブージヴァルのセーヌ河」(1904-10年頃、国立西洋美術館蔵)。空と大気、川面を表す色の織り方と明るさ。ここからセザンヌはなにかを学び取ったのだろう。ただし惜しいことに、ピサロの絵は構造がさほど強くない。

アルベール・ルブールの「ラ・ブーユ附近のセーヌ河」は、いい仕事だ。慌てず、慎重に色彩を重ね、その風景の内に存在する構造をつかんでいる。これと同じくらいの成果を上げたのが、浅井忠だ。「グレーの洗濯場」(1901年、ブリヂストン美術館蔵)は、色調と構造がかみあっていた。

たくさんの画家がセーヌ河周辺の風景をキャンバスに収めていたことをあらためて知る。素朴な試みによる、幸福な時代。ここに挙げた以外にも、魅力的な作品がいくつか展示された。じっくり見ると3時間は要するだろう。古典から学ぶことは多い。

<「セーヌの流れに沿って」展は12月23日終了>

「庭」——岐部琢美/藤田俊哉展 [美術]

銀座のギャラリーセイコウドウにて、”岐部琢美/藤田俊哉展「庭」”を見る。岐部氏は彫刻、藤田氏はアクリルと油彩による平面作品。藤田氏は私の長年の友人だ。彼は同ギャラリーで定期的に展示を行っている。岐部氏は藤田氏の高校時代の恩師とのこと。

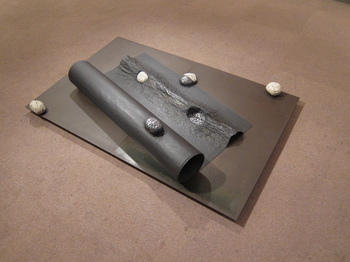

ギャラリーの中央に置かれた岐部氏の立体作品「現況——The Present State」は広げられたロールのような形状。本作は金属と石を用い、表層的でありながら、空間と物質、内部と外部が通じるような構造を持つ。宇宙的な視点に立てば、金属と石はそのまま生物の組成に通じる。つまり、この立体作品とわれわれは物質的につながっている。岐部氏の作品は有機と無機の両面を備えているように見える。じっと作品を見据えると、そこにあるのは原初的な風景だ。長大な時間の断面を思わせる。

藤田氏の作品は100号前後の大作が中心。本展では、岐部氏の作品を取り囲むようにして三方の壁に掛けられていた。その色彩は、赤と黒がベース。この2色を使ったスクエアな色面で二次元的に構成された画面。バーミリオンを含んだ艶のある赤と漆黒のような黒によるコントラストは見る者に強い印象を与える。赤は手前に出てくる色であり、黒は色彩を吸い込む。そして、そこに描かれているのは、さまざまな表情をもった各種の花だ。大胆に置かれた花が、装飾するように画面を彩る。

絵画の構成とモチーフの描写が明確である点が藤田作品の特徴だ。そこには通常、抽象画の制作過程で生み出される残像や残骸のようなものはなく、それが独自の様式と新しさになっている。彼のモチーフとしては、花のほかに女性や果物、鳥などがあり、ときとして西洋の古典的なイメージを用いる。いわゆる写実ではあるが、モチーフをコラージュ的に配置しているため、記号的な意味合いが強まる。

私が彼の絵でまず注目するのが、水平と垂直だ。これほど2つの要素が明らかな絵画は近年類を見ない。それでいて、安易な奥行き表現には進まず、空間表現をある地点で止めている。私の目には、垂直と水平によるコンポジションの実験のごとく映る。

タイトルのとおり、両者の作品によって立ち現れたのは庭のような景色だった。岐部作品の極限的な形態や存在感と藤田作品の彩りと構成は対照的だが、いずれも日本的な空間意識に裏打ちされたもののように感じる。そこにはある種の緊張感が浮かび上がっていた。その緊張が何であるかは容易につかむことはできない。両者が作品に向かう姿勢か、あるいは作品自体の構造なのかもしれない。立体と平面による展示は、異なる要素をもちながらも根底でつながり、調和していた。

アントワープ王立美術館コレクション展 [美術]

東京オペラシティ アートギャラリーで開催中の「アントワープ王立美術館コレクション展」を見る。サブタイトルは「アンソールからマグリットへ ベルギー近代美術の殿堂」。会期は10月3日まで。

最初の部屋は「第一章 アカデミズム、外交主義、印象主義」としてカテゴライズされた作品の展示。ルイ・アルタンの油彩「海景」は、夕暮れの空と海を描いた。ターナーに共通する大気を感じる。この感覚は、ヨーロッパ人特有のものかもしれない。淡い青の空と、夕陽に照らされた雲と海。色彩が極めて美しい。この淡い水色とオレンジは、現代の絵の具では出せないのではないかと思った。今の絵の具は混ぜるとすぐに濁る。顔料の違いか。エヴェール・ラロックの油彩「朝」(1895)。丈の長い草原の手前に娘、奥に家屋が描かれている。左側はグレーに近い空。厚塗りのタッチで色調を整えている。色の幅と、使っている個々の色がよく、セザンヌの初期に通じる。屋根と空の際、白い壁の仕事がいい。アンリ・ヴァン・デ・ベルデの「洗濯をする女」(1887)。斜めのハッチングによるタッチ。粗さはあるが、色調は整っている。色彩の幅は広くないが、同時代のフランスの画家と同等の仕事をしている。この人はのちに建築家になったとのことで、構造がしっかりしていた。調子もよく見ている。リク・ワウテルスの「白衣の女」(1915)。椅子に腰掛けた女の肖像画。この画家はセザンヌの影響を受けたという。色調の作り方と構造の決め方がそれを思わせる(この仕事以上の領域に踏み込むのは相当たいへんだ)。

「第二章 象徴主義とプリミティヴィスム」の部屋で印象深かったのは、レオン・スピリアールトの水彩画。モノトーンに近く、孤独で、哲学的な映画表現のような世界。「砂丘の少女たち」、「自画像」2点、「海辺の女」。ベルギーの沿岸の町オステンド出身とのこと。その町との関係も想像させる。

次に、「第三章 ポスト・キュビスム:フランドル表現主義と抽象芸術」。私はいまだにキュビズムの定義がわからない。立体的な構造を基にした画風なのか。それにしては皆、構造が浅く表面的すぎる。ピカソでさえも。構造を考えるとき、水平と垂直、そして深さ、これらの要素のほうがよほど大切だ。また、力学を組み込む場合、極めて高度なバランス感覚が必要となる。本展に出品されたラマーの「ポール=グスターブ・ファン・ヘックの肖像」(1920)は、セザンヌの構造と力学を流用している。ただし、単調。同じく彼の「ペタンク」は、いわゆるキュビズム的な構造を基にしている。色調はほぼモノトーンに近い。これは私にもわかる。セザンヌ的な構造や力学を追究するのは可能だが、そこに色彩を伴うことは遙かに難しい仕事なのだ。色彩と構造が融合して初めて画家の仕事といえる。

展覧会の最後を締めくくるのは「第4章 シュルレアリスム」のルネ・マグリット。「9月16日」(1956)は、一本の木の中央に月が描かれた作品。木と夜の風景は緻密なタッチで粛々と表現されている。静寂とイメージの反転。この反転による衝撃が現在の美術に通じているのだろうか。

村岡三郎展 [美術]

Kenji Taki Galleryで村岡三郎展を見る。

白く塗られた酸素ボンベにプレートを張った作品「Oxygen」。硬質さと静謐さを併せ持つこのオブジェから作者の強い意識が伝わってきた。それは波動のようなものでもあり、また、失われ行く生物の多様性への惜別のようでもある。酸素ボンベ自体が標本のようにも見え、墓標と置き換えることもできる。プレートには「Mosquito」「Amoeba」「Eath Worm」「Spirogyra」「Colitis Germs」「Moss」と欧文で刻印されている。蚊、アメーバ、ミミズ、アオミドロ、大腸菌、苔。作品の前に立つと、酸素と生命の結びつきに思いが及ぶ。これらの生物のために作者は永遠の酸素を約束したのだろうか。

もう一つの作品は、鉄の箱に2本の細いパイプが付いた彫刻。台座にはタイルが敷かれ、下側に付いたパイプの下に原形をとどめないハエの死骸が落ちていた。うじを上のパイプから入れ、それが成長し、成虫になって死に、出てくるまでの過程がこの鉄の箱に封じ込められている。こう書くと、少々汚いイメージに思えるが、作品は極めて静的であり、時間が止まったような厳粛な印象を受ける。生命と死をどうとらえるか。

平面作品「左手を頸動脈に」には、手書きで波形のようなものが反復して書かれている。自分の動脈の拍動を表記したものだとのこと。別の平面作品は、眼底に見えるあの不確かなものを木炭で描いていた。村岡氏の作品は鉄を加工したものが多い。H鋼を重ねて、そこに塩を詰めた巨大な作品。このほか、熱、硫黄、振動、切断などを駆使している。自らの体温の変化を取り入れた作品もある。

私はこれらの作品から、作家の生身の精神性と厳しさ、芸術作品としての普遍性を感じた。ギャラリーの担当者に尋ねると、村岡氏は今年83歳になるという。作品のよしあしは作家の年齢で推し量れるものではないが、その年齢を聞き納得する部分があった。

村岡氏は第二次大戦を生き延びた。従軍で一度は命を絶たれる覚悟をし、死線をかいくぐった世代だ。つまり、いったん人生をリセットしたのだ。終戦後、天文学を志すが、国立天文台の所長に芸術への進路をアドバイスされ、それに従ったという。村岡氏の作品と経歴から、ヨゼフ・ボイスを思い出した。彼らの中には同じ水脈が流れている(ボイスの場合はより戦略的だが)。ボイス同様、村岡氏は通常の美術家とは異なる道を歩んで現在に至っている。それは、前述した死や精神性のとらえ方の違いでもある。