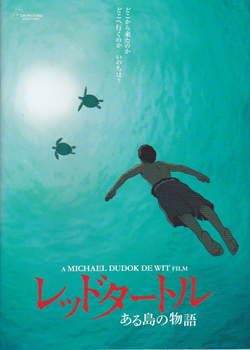

名作「レッドタートル ある島の物語」ーー人と自然と [映画]

昨年の9月になるが、「レッドタートル ある島の物語」というアニメーション映画を観た。そのときは、のちに大ヒット作となった「君の名は」もほぼ同時に公開になり、私は前者を選んだ。

「レッドタートル」は嵐で遭難し、無人島に流れ着いた一人の男の物語だ。カンヌ映画祭の「ある視点」部門で特別賞を受賞している。監督は「岸辺のふたり」などの短編でいい作品を残してきたマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット。スタジオジブリのプロデューサーらが関与し、制作は主にフランスで行われた。統一された色調とシンプルな線画が特徴の、きわめて美しいアニメーションに仕上がっている。

舞台となる島にはなにもない。文明のかけらも、時間も、言葉(登場人物の台詞)も。今がいつなのか、ここがどこなのかもわからない。男は、島からの脱出をたびたび試みるが、なにか見えない力が働いて、ことごとく島に引き戻されてしまう。その男の前に、ある日、赤い海亀が現れる。その後、海亀が女に変わる。男は女と共に生きるようになり、子供が生れ、ときに自然の脅威にさらされながら、日々の生活を続ける。子供は成長し、ある日外の世界へ旅立つ。本作は一人の男の島での一生を描いて終わる。

無人島で生き抜いた人間や人間たちをテーマにした話ならば、よくあるだろう。文明と拒絶された異界で、なんとか人智を発揮して困難を乗り越えて生き延び、最終的に文明の世界に戻る。この映画が、それらと異なるのは、得体のしれない、自然の意思ともいうべき存在が男を受け入れ、それによって、男の人生の歩みがあらたにはじまるところにある。その存在は最後までわからない。その存在はなぜ男を島にとどめおいたのか、やってきた女はだれなのか。言葉はないままに、美しい島の日々は過ぎていく。

本作を観終わって、わたしの目には涙があふれた。胸が息苦しくなるほどだった。男は年老い、この島で死んでいく。それを見送る女。時間も言葉もない島には、日々の生活があり、家族と喜びがあり、出会いと別れがあった。女は静かに海に帰っていく。あとにはなにも残らない。それは、見渡す限りの海に囲まれた美しい自然のなかでの出来事だった。

われわれにとって自然とはなんだろう。多様な生物を育む奇跡的な環境。それだけだろうか。本作は、自然を大切にしようとか、自然があるから人間は生きていける、といった啓蒙的な呼びかけはしない。自然賛美や文明の否定・批判もない。私が涙した理由は、説明がつかない。そこには、なにかを成し遂げた達成感や、波乱万丈に満ちた物語、あるいは希望があったわけではないからだ。男は一人の人間として自然の中で生き、自然は厳しい試練を与えながらも男を受け入れた。この満ちたりた感覚、ただそれだけだ。あるいは、老いて死にゆく男を見届け、海に帰っていった女の姿、すなわち母性的な存在に心を打たれたのだろうか。言葉が不要な世界をあえて言葉で語る必要はない。なにものとも分からぬ存在を私は心で理解した。観て、海の底のように深く感じる映画だ。

イーヴォ・ポゴレリッチの「ラ・ヴァルス」 ピアノ・リサイタル2017 [音楽]

サントリーホールにてイーヴォ・ポゴレリッチのピアノリサイタルを聴いた。ポゴレリッチの演奏会に足を運んだのは今回で3度目。初めに断っておくと、私はクラシック音楽については素人だ。演奏技術や様式、音楽史についての知識はあまりない。そのため、以下に書くことは印象に基づいており、かなり主観的だ。言葉の不足は、私が携わっている絵画を例にしながら補ってみたい。

ピアノ音楽の歴史の厚みを受け継ぎつつ「壊すことの中から新しい音楽を創り出す」。ポゴレリッチが目指すのはそういうことではないのか、と私には思える。彼はロシアやヨーロッパに流れるピアノ音楽の後継者としての修練を重ねたうえで、なにかを壊し、そこからより確かなもの、より堅牢なものを創り出そうとしているように感じられるのだ。この場合の壊すというのは、表面的な解釈にとどまらず、常にいまよりも深く楽曲を掘り下げ、演奏することを指す。

美しさと品格。どれほど秀でた演奏であろうが、曲の斬新な解釈であろうが、憧憬と呼べるほどの美しさがなければ音楽とはいえない。そして、演奏者としての品格。品格という言葉が適切かはわからないが、ここには演奏家の孤高なる精神や厳しさが含まれる。私がポゴレリッチの演奏に惹かれたのは、なによりもまずこの二つが際立っているからだ。それを支えているもの、会場で起きていることを、彼が放つ圧倒的な音楽を聴きながら理解したい気持ちが湧き上がる。もっとも、彼の演奏に拒絶反応を示す人もいるだろう。従来のピアノ音楽からすれば、彼の音楽は特異な次元にあることは確かだ。

音楽を評価する際に「音の粒立ち」という表現がときおり使われるが、ポゴレリッチの場合、厳密にいうと「粒」ではない。その演奏を聴くと、一つひとつの音がなにか、立体的なブロックのようなかたちに見えてくる。絵画においては、セザンヌやゴッホなどのポスト印象派に見られる「筆触」「タッチ」「色斑」というものに相当するだろうか。それは、彼の演奏の一音一音が非常に明確であるがゆえなのかもしれない。ホールに弾き放たれる大小の立方体は、それぞれが代替え不可能で確信的な真実、本物だ。それらが暗闇のなかから明瞭に耳に届き、心の中に音楽を創りあげる。彼の音楽は「現象」としてその場に立ち現れるかのようだ。聴衆はその現象の場に立ち会う。現代アートのインスタレーションのように、「目撃する」といったほうがふさわしい気がする。

私はたくさんのピアノ演奏を聴いてきたわけではないが、ポゴレリッチほど一音一音を大切にしているピアニストはいないのではないかと思う。それでなければ、あれほど明確な音を紡ぐことは不可能だ。すべては曲の解釈と指のコントロールにかかっている。そのコントロールは才能はもちろんだが、特別なメソッドと相当な練習量がなければ実現しないだろう。頭脳と身体の両方で出来る限り譜面を吸収し、演奏しているように見える。

一音を大切にすることは、音楽のテンポと密接に関係しているように思う。彼は無意味な「速弾き」はしない。遅いテンポは時代に逆行しているようだが、実際には音楽をゆっくり奏でることは相当難しいだろう。素人目には「間が持たない」。ゆっくりとしたテンポで演奏できるということは、それだけ楽譜に刻まれた音を把握しているからではないか。絵画も同様に、画面を筆致で埋め尽くすことは容易だが一筆一筆に緊張感をもたせた場合、描かない部分が非常に重要になる。つまり絵画は「塗り絵」ではないといいことだ。

画家はモチーフを見て、それをいったん頭の中(感覚)に通し、変換したうえでキャンバスに対象を実現する。同じことをポゴレリッチも行っているのではないか。110年前の絵画の巨匠が語ったように、自然において「水平」は広がりを、「垂直」は深さを示す。自然の追究では、特に深さが重要になる。ポゴレリッチの音楽はこの深さを追究しているように思える。もちろん、そのような意識をもった演奏家はほかにいるはずだ。ポゴレリッチがそれらと異なるのは、時間と深さをコントロールすること、つまり自律性がきわめて高い点にある。自律性は、時間と深さの表現に大きく影響する。たぶん、彼の演奏において私が強弱や重さ、軽さとして捉えていた音は、実は深さでコントロールされたものなのだろう。その深さ(垂直)は彼が独自に到達した「自然」とさえ呼べるものだ。

さらに、曲の解釈について触れたい。静物画や風景画、あるいは肖像画でも同じだが、モチーフというのは光線の具合はもちろん、見る時間や位置によって、都度変化する。現象として、同じことは二度と起きない。そのような中において重要なのは、表層の変化に惑わされず、モチーフをいかに見る(読み込む)かだ。普遍性の追究。これはたぶん、音楽の解釈にもいえることではないだろうか。楽譜に記録された記号と空白の組み合わせの間には、時間的かつ空間的なさまざまな可能性やEmotion、霊感が無数に張り巡らされ、幾通りもの解釈が存在するのかもしれない。しかし十分な思考アプローチを行ない続ければ、作曲者の意図に限りなく近づくことは可能だろう。

解釈は無限にある。ただし、人間は既存の価値観や様式、印象に染まりやすい。そして多くの場合、染まっていることに気がつかない。この罠にはまらないようにするにはいくつかの方法がある。そのひとつが、すでに出来上がった表現様式や印象を、自らのメソッドあるいは身体性で壊すことだ。楽譜をピアノの下にバサッと無造作に置くポゴレリッチだが、楽譜の追究には相当注力しているのではないだろうか。そして常に更新(壊すこと)を続けている。体験的にいえば、いちど出来上がったものを壊し続け、さらに掘り進むことは容易なことではない。ポゴレリッチはそれに耐えうるだけの強い頭脳と身体性をもった演奏家だと思う。実際に彼の身体は大きい。

常に大きな進化を続けるとすれば、とどまることはありえず、ある地点の成果をCDというかたちにすることを拒絶するだろう。そしてその進化には相当な時間を要する。自他に限らず、すでに出来上がった表現を壊したところから新しいなにかが生まれる。ポゴレリッチはその仕事を実直かつ確信的に行なっている演奏家の一人だ。ピアノ音楽の文脈をたどるような今夜の曲目と、圧巻の「超絶技巧練習曲」、換骨奪胎し霊感に満ち、あるいは静かなる狂気にさえ触れた「ラ・ヴァルス」[*]を聴き、その感を強くした。特に「ラ・ヴァルス」は、作曲者が目指していたものにかなり肉薄していたように感じる。混沌とした低音の中から沸き起こる大輪の花のような舞踊の世界はラヴェルのいう悪魔を超えた次元へと達し、悦楽的であるとともに、この演奏が永遠に続くのではないかという恐ろしささえ覚えた。低域から高域、強音から弱音まで、すべての音がにごらず明確に響き、調和していた。演奏者にとってはまだ過程だろうが、私は今夜の演奏には、すべての曲において、現時点での完璧に近い高みに達した解釈と表現があったと思う。

イーヴォ・ポゴレリッチピアノ・リサイタル

場所:サントリーホール

日時:2017年10月20日(金) 19:00 開演

[曲目]

クレメンティ:ソナチネヘ長調op.36-4

ハイドン:ピアノ・ソナタニ長調Hob.XVI:37

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調op.57「熱情」

ショパン:バラード第3番変イ長調op.47

リスト:『超絶技巧練習曲集』から第10番ヘ短調、第8番ハ短調「狩り」、

第5番変ロ長調「鬼火」

ラヴェル:ラ・ヴァルス

アンコール ラフマニノフ:「楽興の時」より 第5番

ショパン:ノクターン ホ長調op.62-2

[*]ラ・ヴァルス――自作曲の中でラヴェルが最も気に入っていたという。彼によれば、ワルツのリズムこそ人間性と密接にかかわるものだという。「なぜなら、これは悪魔のダンスだからだ。とくに悪魔は、創造者の潜在意識につきまとう。創造者は、否定の精神とは対極の存在だからね。創造者の中でも音楽家の位置が一番高いのは、ダンスの音楽を作曲できるからだ。悪魔の役割とはわれわれに芸当をさせる、つまり人間的なダンスをさせることなのだが、人間のほうも悪魔にお返しをしなくてはならない。悪魔とともにできる最高の芸当は、悪魔が抵抗できないようなダンスを踊ることだよ」(春秋社刊「ラヴェル…その素顔と音楽論」より)

{2017.11.26 改訂}