ドキュメンタリー映画「ヨーゼフ・ボイスは挑発する」 [映画]

ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイスのドキュメンタリー映画「ヨーゼフ・ボイスは挑発する」の試写を渋谷のアップリンクで観た。 監督は1959年生まれのアンドレス・ファイエル。本作はヨーロッパや米国などで2018年に公開された。

映像と写真を、テレビの特集番組のように巧みにそしてリズミカルに構成しながら、稀代の芸術家の実像に迫る。ボイスを撮影した映像と写真のアーカイブは膨大にあったとのことで(300時間におよぶ映像、300時間ぶんの発言や彼について語った音声、50人の写真家による2万枚近くの写真)、その中から選んだシーンやカットを編集し、間にボイスと旧知のキュレーターや友人などの関係者インタビューをはさんでいる。

ヨーゼフ・ボイスはマルセル・デュシャン以降の芸術家の一人として、ヨーロッパの現代芸術の系譜において大きな存在感を放っている。1921年に生まれ、1986年にデュッセルドルフで亡くなった。フェルトや脂肪などさまざまな素材を用いた作品をはじめ、多様なパフォーマンスを発表し続け、各地で対話や議論を行い、アジテーションし、黒板を使ったドローイングなど、従来の表現形式を大きく超える仕事を続けた。パフォーマンスは特異かつ先鋭的で、のちに続く表現者たちの先駆的な役割を果たす。1984年に西武の招聘で来日し、西武美術館での個展や草月ホールでのパイクとのパーフォーマンス、講演会、大学生との対話集会などを行っている。

ボイスは大戦中に爆撃機に搭乗し、撃墜された経験を持つ。墜落した際に重傷を負い、フェルトと脂肪で身体を包まれ、タタール人に命を救われたというエピソードを後年語った。紹介文の中で坂本龍一氏が指摘しているボイス芸術の根幹にある「傷」については、私も以前から意識していた。彼の一部の作品にはなにかを治癒したり、救助することを暗示するような側面がある。それがタタール人に救われたエピソードからきているのか、その逆なのかは分からない。戦争への従軍経験が大きく関係していることは確かだろう。

戦争だけでなく、白黒映像の中の芸術家は社会や狭義の芸術、仕組みに対し、常に問いを投げかけ、彼がいうところの「反感や共感を超えた世界」を目指していた。その活動の経歴を映画としてまとめて見ると、古いアーカイブにもかかわらず、アグレッシブで生々しい。そして、独特の挑発の裏に漂う脆さや危うさを感じずにはいられない。

その脆さや危うさとはなんなのか、本作はボイスの行動や言葉からにじみ出る哲学や思考(彼がいう彫刻)を多くの映像で追っているが、そこに現れているものを容易には言葉にすることができない。存命中は無理解にさらされ、批判も多かったはずだ。反感や共感を超えた彼の立ち位置もその要因だろう。手がかりとなる、映画の中で語られたボイスの言葉の一部を取り上げてみる。

「俺の作品は窓から捨てよう。

あんたの作品もまず捨てろ」

「俺は人々の意識を拡張し、現実の政治状況を語れるようにしたい。

今、民主主義はない。

官僚政治に教育されて、自由な人間になれない。

だから俺は挑発する」

「皆が詩人や画家だとは言っていない。

だれもが社会の芸術家という意味だ。

新しい芸術には全人類が加担すべきだということ」

「撹乱は必要だ。

人目を引くためにね」

1982年のドクメンタ7では7000本の樫の木を植えるプロジェクトを実現していた。当時、彼のアクションや思想を理解していた人はどれほどいたのか。デュシャン同様の作品の捉えにくさと暗喩、謎めいた行動。大学生だった私はほとんど意味がわからなかった。来日前にスタジオ200で見た映像「私はアメリカが好き。アメリカは私が好き」を私は長い間、頭の中で反すうしていた。訪れたアメリカで誰にも接触せずフェルトに包まれたまま移動し、檻の中でコヨーテと出会うボイス。1984年の西武美術館で見た展示からも強い影響を受けた。フェルトのスーツ、ソリ、干からびたキャベツと譜面台。しかし常に頭の中に湧き出ていたのは、それらの物質の質感と触覚からくる感覚的な印象と「いったいこれはなんだ?」という単純な疑問だった。

彼は虚構や神話的な人物だったのではない。鋭い観察眼や洞察をもって、対話や議論を行った。'84年の来日時に芸大体育館で開かれた学生との対話集会において、学生の「日本にはどうしてボイスのような人が現れないのか?」との稚拙な質問に対し、「日本人の対話が沈黙に陥っているからだ」[*]と語り、日本人の特性を的確に見抜いていた。

あれから35年経ったいま、私はようやくボイスの輪郭を捉えることができるようになったように思う。この映画はその大いなる一助になる。あらためて、来日時に西武が撮影した映像を見て言葉を追った(これは本作とは別の作品)。疑問は捨て去らず、持ち続けるべきだ。「だれもが社会の芸術家という意味だ」という彼の活動を語るときに欠かせない概念「社会彫刻」。すべての人が社会変革に参加し、その際に発揮する力、ボイスはその創造力を芸術と呼んだのかもしれないと思い、端緒に触れた気がした。ボイスからすれば、油彩画を悶々として描いている私などは「いまだに古い形式にしがみついて”作品”を捨てられない人間」ということになる。ボイスの思考は、芸術から政治、民主主義、われわれの未来までを一気に貫く長い棒だ。それは人々の自律と対話なしには存在しない棒である。彼の挑発はいまだに有効であり、そればかりか、存在感は強まっている。

ヨーゼフ・ボイスは現代芸術に際立った足跡を遺した巨人の一人だ。彼のアクションと思想がリアリティをもってスクリーンの向こうから迫ってくる。しかし映画の終盤にさしかかり、緑の党の政治活動に参加するあたりからどんよりとした不安定さを感じるようになる。「作品」制作から離れ、人々の中にまぎれて生身で行動する姿から、ボイスの存在が逆に見えなくなっていく。政治と創造性の接点でなにかをつくる、あるいは人々に転換を促すというのはかくも難しいということか。「だれもが社会の芸術家という意味だ」という言葉に人々は続かなかった。

入院生活のカットでは、いつも被っていた帽子を脱ぎ、禿げ上がった頭を露出してカメラを見つめる。その顔からは、なにかを成し遂げられなかった虚脱感さえ感じた。それはわれわれが生きているこの世界の現状が、ボイスが描いていた未来とはかけ離れた方角へ向かってしまったせいなのかもしれない。彼が民主主義、経済、政治そして芸術と自律という重要なキーワードに'70年代(あるいはそれ以前)からコミットしていた点は日本でも再考されるべきだろう。そのいずれもが根付いていない国であるにせよ。そして私はあらためて「拡大された芸術概念」について考える。ボイスの挑発は色あせない。

[*]「それは人間同士の対話が沈黙に陥ってしまったからでしょう。本来の深い人間性の問題についての対話が行われなくなったのです。特に日本の驚異的な経済成長の時期には、人間の内的欲求は生活水準向上の欲求に変えられてしまったのです。この誘惑の中でブレヒトの明快な洞察を実行するのは困難です。つまり、いかなる革命にもまさる未来の革命とは、人間が人間同士で徹底的に話し合うことだと彼は言うのです。毎日、毎時、毎分たえず自分の考えや意識を伝え合うことが、人間が集まって考えを述べ合うことが、連帯を生む唯一の道であり、大勢が連帯すれば無批判に受け継がれてきたシステムに打ち勝つことができるのです」

2019年3月2日からアップリンク(渋谷・吉祥寺)ほかにて公開。

映像と写真を、テレビの特集番組のように巧みにそしてリズミカルに構成しながら、稀代の芸術家の実像に迫る。ボイスを撮影した映像と写真のアーカイブは膨大にあったとのことで(300時間におよぶ映像、300時間ぶんの発言や彼について語った音声、50人の写真家による2万枚近くの写真)、その中から選んだシーンやカットを編集し、間にボイスと旧知のキュレーターや友人などの関係者インタビューをはさんでいる。

ヨーゼフ・ボイスはマルセル・デュシャン以降の芸術家の一人として、ヨーロッパの現代芸術の系譜において大きな存在感を放っている。1921年に生まれ、1986年にデュッセルドルフで亡くなった。フェルトや脂肪などさまざまな素材を用いた作品をはじめ、多様なパフォーマンスを発表し続け、各地で対話や議論を行い、アジテーションし、黒板を使ったドローイングなど、従来の表現形式を大きく超える仕事を続けた。パフォーマンスは特異かつ先鋭的で、のちに続く表現者たちの先駆的な役割を果たす。1984年に西武の招聘で来日し、西武美術館での個展や草月ホールでのパイクとのパーフォーマンス、講演会、大学生との対話集会などを行っている。

ボイスは大戦中に爆撃機に搭乗し、撃墜された経験を持つ。墜落した際に重傷を負い、フェルトと脂肪で身体を包まれ、タタール人に命を救われたというエピソードを後年語った。紹介文の中で坂本龍一氏が指摘しているボイス芸術の根幹にある「傷」については、私も以前から意識していた。彼の一部の作品にはなにかを治癒したり、救助することを暗示するような側面がある。それがタタール人に救われたエピソードからきているのか、その逆なのかは分からない。戦争への従軍経験が大きく関係していることは確かだろう。

戦争だけでなく、白黒映像の中の芸術家は社会や狭義の芸術、仕組みに対し、常に問いを投げかけ、彼がいうところの「反感や共感を超えた世界」を目指していた。その活動の経歴を映画としてまとめて見ると、古いアーカイブにもかかわらず、アグレッシブで生々しい。そして、独特の挑発の裏に漂う脆さや危うさを感じずにはいられない。

その脆さや危うさとはなんなのか、本作はボイスの行動や言葉からにじみ出る哲学や思考(彼がいう彫刻)を多くの映像で追っているが、そこに現れているものを容易には言葉にすることができない。存命中は無理解にさらされ、批判も多かったはずだ。反感や共感を超えた彼の立ち位置もその要因だろう。手がかりとなる、映画の中で語られたボイスの言葉の一部を取り上げてみる。

「俺の作品は窓から捨てよう。

あんたの作品もまず捨てろ」

「俺は人々の意識を拡張し、現実の政治状況を語れるようにしたい。

今、民主主義はない。

官僚政治に教育されて、自由な人間になれない。

だから俺は挑発する」

「皆が詩人や画家だとは言っていない。

だれもが社会の芸術家という意味だ。

新しい芸術には全人類が加担すべきだということ」

「撹乱は必要だ。

人目を引くためにね」

1982年のドクメンタ7では7000本の樫の木を植えるプロジェクトを実現していた。当時、彼のアクションや思想を理解していた人はどれほどいたのか。デュシャン同様の作品の捉えにくさと暗喩、謎めいた行動。大学生だった私はほとんど意味がわからなかった。来日前にスタジオ200で見た映像「私はアメリカが好き。アメリカは私が好き」を私は長い間、頭の中で反すうしていた。訪れたアメリカで誰にも接触せずフェルトに包まれたまま移動し、檻の中でコヨーテと出会うボイス。1984年の西武美術館で見た展示からも強い影響を受けた。フェルトのスーツ、ソリ、干からびたキャベツと譜面台。しかし常に頭の中に湧き出ていたのは、それらの物質の質感と触覚からくる感覚的な印象と「いったいこれはなんだ?」という単純な疑問だった。

彼は虚構や神話的な人物だったのではない。鋭い観察眼や洞察をもって、対話や議論を行った。'84年の来日時に芸大体育館で開かれた学生との対話集会において、学生の「日本にはどうしてボイスのような人が現れないのか?」との稚拙な質問に対し、「日本人の対話が沈黙に陥っているからだ」[*]と語り、日本人の特性を的確に見抜いていた。

あれから35年経ったいま、私はようやくボイスの輪郭を捉えることができるようになったように思う。この映画はその大いなる一助になる。あらためて、来日時に西武が撮影した映像を見て言葉を追った(これは本作とは別の作品)。疑問は捨て去らず、持ち続けるべきだ。「だれもが社会の芸術家という意味だ」という彼の活動を語るときに欠かせない概念「社会彫刻」。すべての人が社会変革に参加し、その際に発揮する力、ボイスはその創造力を芸術と呼んだのかもしれないと思い、端緒に触れた気がした。ボイスからすれば、油彩画を悶々として描いている私などは「いまだに古い形式にしがみついて”作品”を捨てられない人間」ということになる。ボイスの思考は、芸術から政治、民主主義、われわれの未来までを一気に貫く長い棒だ。それは人々の自律と対話なしには存在しない棒である。彼の挑発はいまだに有効であり、そればかりか、存在感は強まっている。

ヨーゼフ・ボイスは現代芸術に際立った足跡を遺した巨人の一人だ。彼のアクションと思想がリアリティをもってスクリーンの向こうから迫ってくる。しかし映画の終盤にさしかかり、緑の党の政治活動に参加するあたりからどんよりとした不安定さを感じるようになる。「作品」制作から離れ、人々の中にまぎれて生身で行動する姿から、ボイスの存在が逆に見えなくなっていく。政治と創造性の接点でなにかをつくる、あるいは人々に転換を促すというのはかくも難しいということか。「だれもが社会の芸術家という意味だ」という言葉に人々は続かなかった。

入院生活のカットでは、いつも被っていた帽子を脱ぎ、禿げ上がった頭を露出してカメラを見つめる。その顔からは、なにかを成し遂げられなかった虚脱感さえ感じた。それはわれわれが生きているこの世界の現状が、ボイスが描いていた未来とはかけ離れた方角へ向かってしまったせいなのかもしれない。彼が民主主義、経済、政治そして芸術と自律という重要なキーワードに'70年代(あるいはそれ以前)からコミットしていた点は日本でも再考されるべきだろう。そのいずれもが根付いていない国であるにせよ。そして私はあらためて「拡大された芸術概念」について考える。ボイスの挑発は色あせない。

[*]「それは人間同士の対話が沈黙に陥ってしまったからでしょう。本来の深い人間性の問題についての対話が行われなくなったのです。特に日本の驚異的な経済成長の時期には、人間の内的欲求は生活水準向上の欲求に変えられてしまったのです。この誘惑の中でブレヒトの明快な洞察を実行するのは困難です。つまり、いかなる革命にもまさる未来の革命とは、人間が人間同士で徹底的に話し合うことだと彼は言うのです。毎日、毎時、毎分たえず自分の考えや意識を伝え合うことが、人間が集まって考えを述べ合うことが、連帯を生む唯一の道であり、大勢が連帯すれば無批判に受け継がれてきたシステムに打ち勝つことができるのです」

2019年3月2日からアップリンク(渋谷・吉祥寺)ほかにて公開。

荒涼たる世界の様相 「ブレードランナー 2049」 [映画]

映画史には数々の作品が名作として刻まれている。監督、脚本、カメラ、美術、俳優、音楽、そして時代状況などが好条件としてそろったとき、優れた作品が生まれる。ただし内容がよくても、時代状況次第では、多くの作品の中に埋没してしまうこともある。1982年に公開された「ブレードランナー」は公開当初、SFファンや新しいものに敏感な一部の人の間でしか知られなかったが、その後徐々に評価が高まり、映画史の中で重要な位置を占めるに至った。その未来世界の描写は、SF映画に限らずその後のさまざまなジャンルの作品に影響を与えた。

名作映画の続編というものは、たいてい第一作を超えることができない。なぜならば、前述したように名作にはいくつかの条件がそろう必要があり、偶然の要素が多いからだ。偶然は意図して作り出せるものではなく、特に映画内の時代背景といまの時代状況のリンクが重要になる。かたちだけ一作目を踏襲しても、「今」につながらないという例が多い。「ブレードランナー」の続編となる「ブレードランナー 2049」を観た。はたして、この作品は前作に並ぶことができただろうか。

冒頭に一人の農夫が登場する。男は食料となるワーム(虫)を農場で養殖し、野菜をつくっている。家の台所では、レンジに載った鍋がグツグツと音を立てる。全体をとおし無機的で終末感が漂う世界を映し出すこの作品において、唯一人間らしい営みが感じられるシーンだ。実は男はレプリカントなのだが、人工物である彼が人間的な生活の営みを望んでいる点が逆説的であり、ある面で、この冒頭シーンは前作が光を当てた根源的なテーマを集約しているようにも思える。

「2049」が描く世界には、荒涼たる光景が続く。現在の人類の行ないが結実した世界、いわゆるディストピアであり、SFとは思えない既視感を感じる。都市やソーラーパネル、スクラップの山などが、いずれも広大なスケールで映し出されるがどれも寒々しい。天候は不順で、日中の晴れ間はない。前作の延長であるから、自然の動植物はとうに絶え果てている。海抜が数十メートルも上がり、巨大な堤防が都市を囲う。しかしながら、都市は発展し、究極的な威容を誇る。ここで人間は生きており、それを前作以上に具体的なかたちで表している。その世界を覆っているのが絶望なのか、希望があるのかは判断がつかない。あるいはそのような言葉はもはや存在しないように思える。この時代以前になにか大きな出来事があったことを予感させるだけだ。

'82年に製作された前作のラストは、男と女が生き延びるために脱出を図る場面で終わる。そこには愛情があり、少なくとも暗くはない未来が待っているように思えた。一方「2049」は、その世界を見るにつれ、複雑な感情が湧き上がってくる。人間にとっての「自然」が消滅した地球環境が映像化され、'80年代にはまださほど萌芽がなかったロボット技術やAIなどが進化した末の人型ホームオートメーションシステムなどが登場する。都市を見渡すと、この世界(アメリカ)の「システム」は健在で、巨大な建造物や広大な都市を構築する「パワー」もあり、人間社会は稼働している(ただし、「大きなシステム」が機能する世界は現在の視点からみてすでに虚構だ)。システムと無根拠なパワーが本作の裏のテーマであるかのように思えるが、世界を包む空気は前作以上に深刻で、未来は見えない。

それまで見たことのない世界観を映像化した点が前作の大きな特徴だが、物語としては、人間とレプリカントの関係が中心だった。生きたいと訴え、秩序を乱す存在としてのレプリカントを人間は恐れる。ここで、生命とはなにか、という命題が昇華された。これに対し「2049」では、最新型のレプリカントが一人の人間を探し歩く。しかも、レプリカントと人間の間に生まれた子供という伏線が浮上してくる。私は少し違和感を感じた。人工物としての人造人間に生殖機能を持たせることは非常に複雑な問題をはらんでいるはずだが、本作ではそれは自然ななりゆきになってしまっている。タイレル社が力を入れたレプリカントの特徴の一つというだけの説明だ。しかし、本当ならばこの部分こそが続編としての核ではないのだろうか。生殖機能を備えた人造人間。それはもはや人間ではないのか。完全ではないにせよ、人間よりも能力が高い「人間」が出現する可能性を秘め、これを突き詰めると物語の道筋は大きく変容していくだろう。

昔のアンドロイドもののSFでは、人工物に「心」が宿るのかがテーマになっていた。私はSF小説はあまり読まないので知らないのだが、現在この命題はどうなっているだろう。「ブレードランナー」シリーズでは、レプリカントが悲しみや怒り、喜びなどの感情を持ち、生きたいと願い、さらには人を愛する(あるいは殺す)。そのような感情と欲望を「心」と呼ぶかどうかの議論は飛ばされ、わずかな感情的瑕疵を除き、初めから人間となんら変わらない存在として描かれている。レプリカントは美を感じる心を持ち、生きたいと願った。人工物が「境界」を超えたことが本シリーズの生命線といえる。近年注目を集めている人工知能や遺伝子工学、細胞培養の延長線上に、人工物が美を感じ、仲間の死を悼み、長く生きたいと願うことがあり得るという設定だ。ネクサス6型の事件で封じ込めたはずの「感情」が、8型や9型でも消えていなかった。

レプリカントが心と生殖機能を備えた。では、彼らと人間の違いは何か。蓄積された記憶だろうか。記憶についてリドリー・スコットは、前作の終盤で「思い出は雨の中の涙のように消える」とレプリカントのロイ・バティに言わせている。この言葉の後でバティは寿命が尽き、その手から命の象徴としての鳩が空へ飛び立った。記憶が消えた瞬間だ。しかしレプリカントはその記憶を、自分を殺そうとした人間に託した。記憶の継承は人間の存在理由と深い関係がある。

もはやレプリカントは人工物とはいえない。では、それは人間なのか。人間たりえるとはどういうことか? 自らの生存に必要な自然環境を徹底的に破壊し、他の種族を絶滅させた「矛盾した存在」だろうか。すべてを壊してしまった中で孤立して生きる者こそが人間なのだろうか。すでにこの世界には「心」は存在しないように思える。そこにいるのは自らが作り出したシステムによってのみ生きている、人間の形をしたなにかだ。生きることそのものが目的であるレプリカントと、生きる目的を見失った人間。前者は人間になろうとし、後者は人間を捨てたとも言える。

35年ぶりに登場したデッカードの姿が表しているように、彼こそが最後に残った「人間」だった。そしてその後に続く者は、デッカードの子供ではなく、Kなのではないのだろうか。「2049」のテーマは、「人間」ではなくなった人間たちと、「人間」を受け継いだレプリカントが存在する逆転した世界だ。矛盾した存在、自らを引き裂いた存在が人間だとすれば、Kもまた矛盾の萌芽を抱えている。実は自分は人間ではないのか、という希望を持ちながら。

さて、はたして「2049」は前作に並んだか。美術を含めビジュアル的には勝っている部分もあったが、総じて世界を広げすぎたように思う。前作をリスペクトしつつ、それを中途半端に取り込み、物語の骨子にズレを生じさせている。人間とレプリカントとの間の子供という設定に未消化さを感じ、レイチェルとデッカードを会わせるシーンはあまりに陳腐で、なにも生み出していない。また、終盤で登場するレプリカントのレジスタンスのようなグループ。あの部分を広げれば、本作は大失敗に終わっただろう。人間対レプリカントの闘いの構図は陳腐なハリウッド映画の常套手段に陥る。よもや続編でそれをやろうとしているとは思いたくないが。デッカードは動きの鈍い脇役にすぎず、老いが目立った。終盤の海中のシーンに至っては、なにもさせていないがために役が止まっている。そしてラストシーンの父と子の再会はどうにも情緒的で、親子関係というヒューマニズムに帰着している。

監督は、スケールを狭めること(描かないこと)によって、世界を広げるような映画的手法を持っていない。拡大するだけの大作主義だ。物量は物量でしかなく、映画とは本来関係がない。時間も2時間ほどに縮めたほうがいい。「ブレードランナー」は、観客の想像に委ねる部分が多かった。世界観にしても、人間とレプリカントの存在にしても、そして二人の未来についても。それが支持された大きな理由ではないかと思う。観る人それぞれが感じる解釈の入る余地があったということだ。いうなれば、描かない部分こそがSFの間口の広さでもある。一方の「2049」は、世界観をシビアに描きすぎた。つくりこみの完成度が高く、想像できないこともないが、解釈の余地があまりに少ない。スクリーンに映し出されるのは、絶望の度合いが増し、ユーモアや夢がなく、寒々とした荒涼たるディストピアの様相だ。

本作には「敵」あるいは「悪」が登場する。この存在が前作との大きな違いだ。前作は人間対敵というような単純な構図は存在せず、二項対立では解決しないテーマを扱っており、それが魅力でもあった。2049では悪意をもった「敵」が現れる。そこに手垢にまみれた「闘争」が存在し、この点に物語としてのある種の軽さを感じてしまう。これは残念なことだ。

とはいえ、ほかの映画に比べ、美術を含めて目を見張る場面は多かった。そして、一人の男の孤独と変化、苦悩をライアン・ゴズリングが好演している。それだけでも映画館に足を運ぶ価値はある。前作を無理に踏襲せず、いったん区切って別の新しい物語としてつくるべきだったのではないだろうか。本作で私が最も気持ちを動かされたのは、ジョイ(築き上げた記憶)が消えるシーンだ。Kの心にだけ残るジョイの記憶。そこには前述した「人間」に関する命題が含まれている。

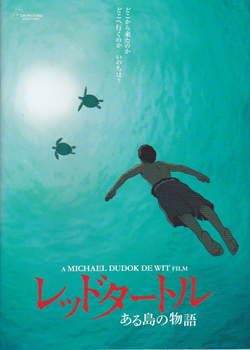

名作「レッドタートル ある島の物語」ーー人と自然と [映画]

昨年の9月になるが、「レッドタートル ある島の物語」というアニメーション映画を観た。そのときは、のちに大ヒット作となった「君の名は」もほぼ同時に公開になり、私は前者を選んだ。

「レッドタートル」は嵐で遭難し、無人島に流れ着いた一人の男の物語だ。カンヌ映画祭の「ある視点」部門で特別賞を受賞している。監督は「岸辺のふたり」などの短編でいい作品を残してきたマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット。スタジオジブリのプロデューサーらが関与し、制作は主にフランスで行われた。統一された色調とシンプルな線画が特徴の、きわめて美しいアニメーションに仕上がっている。

舞台となる島にはなにもない。文明のかけらも、時間も、言葉(登場人物の台詞)も。今がいつなのか、ここがどこなのかもわからない。男は、島からの脱出をたびたび試みるが、なにか見えない力が働いて、ことごとく島に引き戻されてしまう。その男の前に、ある日、赤い海亀が現れる。その後、海亀が女に変わる。男は女と共に生きるようになり、子供が生れ、ときに自然の脅威にさらされながら、日々の生活を続ける。子供は成長し、ある日外の世界へ旅立つ。本作は一人の男の島での一生を描いて終わる。

無人島で生き抜いた人間や人間たちをテーマにした話ならば、よくあるだろう。文明と拒絶された異界で、なんとか人智を発揮して困難を乗り越えて生き延び、最終的に文明の世界に戻る。この映画が、それらと異なるのは、得体のしれない、自然の意思ともいうべき存在が男を受け入れ、それによって、男の人生の歩みがあらたにはじまるところにある。その存在は最後までわからない。その存在はなぜ男を島にとどめおいたのか、やってきた女はだれなのか。言葉はないままに、美しい島の日々は過ぎていく。

本作を観終わって、わたしの目には涙があふれた。胸が息苦しくなるほどだった。男は年老い、この島で死んでいく。それを見送る女。時間も言葉もない島には、日々の生活があり、家族と喜びがあり、出会いと別れがあった。女は静かに海に帰っていく。あとにはなにも残らない。それは、見渡す限りの海に囲まれた美しい自然のなかでの出来事だった。

われわれにとって自然とはなんだろう。多様な生物を育む奇跡的な環境。それだけだろうか。本作は、自然を大切にしようとか、自然があるから人間は生きていける、といった啓蒙的な呼びかけはしない。自然賛美や文明の否定・批判もない。私が涙した理由は、説明がつかない。そこには、なにかを成し遂げた達成感や、波乱万丈に満ちた物語、あるいは希望があったわけではないからだ。男は一人の人間として自然の中で生き、自然は厳しい試練を与えながらも男を受け入れた。この満ちたりた感覚、ただそれだけだ。あるいは、老いて死にゆく男を見届け、海に帰っていった女の姿、すなわち母性的な存在に心を打たれたのだろうか。言葉が不要な世界をあえて言葉で語る必要はない。なにものとも分からぬ存在を私は心で理解した。観て、海の底のように深く感じる映画だ。

デジタルリマスター版「男と女」 [映画]

デジタルリマスター版の「男と女」を立川シネマシティで観た。

クロード・ルルーシュ監督の名作。同監督が撮った短編「ランデヴー」との二本立て。

最初に上映されたのは「ランデヴー」。全編フェラーリのエンジン音、駆動系の軋む音が耳を直撃する過激な映画だった。シネマシティお得意の爆音上映。ただし、少し手加減しているらしい。早朝のパリをたぶん100kmは出ているであろう速度で疾走するクルマのノーズに取り付けられたカメラによる映像。なぜ走るのか、説明はいっさいない。ただひたすら街を走る。信号はすべて無視。ほかのクルマをプロレーサー並みのテクニックでよけ、鳩を蹴散らし、道行く人とぎりぎりすれ違う。本作はその危険な内容ゆえ上映禁止になったという。見ているうちに頭がフラフラしてきた。街の高台に到着し、おもむろにクルマは止まりドアが開く。出てきたのは一人の男。意外なラストシーン。驚愕の8分間。

いまさら「男と女」についての評価を語るのは野暮だろう。1966年当時の恋愛映画のスタンダード。フランス映画独特の空気感、ストーリー展開はいま見ても新鮮だ。リマスター版は、色彩と鮮明さ、音質の点で現在の映画スクリーンでの上映に耐えうるクオリティを備えている。特に、浜辺沿いのデッキをカメラが進み、テーマ曲が流れる冒頭のシーンは、わずかに褪せた色調に情緒があり、魅力的だ。風景を包む、なんともいえない微妙な夕暮れの色合いが美しい。夕暮れシーンはほかにもいくつか撮られ、それがこの映画特有の甘い雰囲気を醸し出している。

本作は、場面によってモノクロとカラーを使い分けているが、じゃっかん青みがかったり、赤っぽかったり、ニュートラルだったりするモノクロシーンの色味もそれぞれいい演出だった。この映画のヤマ場である終盤のベッドシーンは適度な粒状感があり、光の回り方が柔らかい。これはフィルムだからこそ撮れたものだろう。女優の表情をとらえるフレームが秀逸。また音声も明瞭で、映画全体の輪郭を際立たせる効果がある。クルマの使い方に時代を感じた。フランス車ではなく、ムスタングという選択がうまい。

男がすでに死んでいても、基本的には三角関係を描いた作品だ。クロード・ルルーシュ29歳のときの作品とのことだが、脚本、演出、カメラワーク、音楽のいずれも卓越したものがある。アヌーク・エーメはこれ以上の適役はないくらいにはまっていたと思うし、主人公であるレーサー役ジャン=ルイ・トランティニャンの切れと、死んだ男を演じたピエール・バルーの素朴さの対比の間での揺らぎがよかった。そして、名作には名曲。ゆったりと体を委ねて観る時間は貴重だった。

クロード・ルルーシュ監督の名作。同監督が撮った短編「ランデヴー」との二本立て。

最初に上映されたのは「ランデヴー」。全編フェラーリのエンジン音、駆動系の軋む音が耳を直撃する過激な映画だった。シネマシティお得意の爆音上映。ただし、少し手加減しているらしい。早朝のパリをたぶん100kmは出ているであろう速度で疾走するクルマのノーズに取り付けられたカメラによる映像。なぜ走るのか、説明はいっさいない。ただひたすら街を走る。信号はすべて無視。ほかのクルマをプロレーサー並みのテクニックでよけ、鳩を蹴散らし、道行く人とぎりぎりすれ違う。本作はその危険な内容ゆえ上映禁止になったという。見ているうちに頭がフラフラしてきた。街の高台に到着し、おもむろにクルマは止まりドアが開く。出てきたのは一人の男。意外なラストシーン。驚愕の8分間。

いまさら「男と女」についての評価を語るのは野暮だろう。1966年当時の恋愛映画のスタンダード。フランス映画独特の空気感、ストーリー展開はいま見ても新鮮だ。リマスター版は、色彩と鮮明さ、音質の点で現在の映画スクリーンでの上映に耐えうるクオリティを備えている。特に、浜辺沿いのデッキをカメラが進み、テーマ曲が流れる冒頭のシーンは、わずかに褪せた色調に情緒があり、魅力的だ。風景を包む、なんともいえない微妙な夕暮れの色合いが美しい。夕暮れシーンはほかにもいくつか撮られ、それがこの映画特有の甘い雰囲気を醸し出している。

本作は、場面によってモノクロとカラーを使い分けているが、じゃっかん青みがかったり、赤っぽかったり、ニュートラルだったりするモノクロシーンの色味もそれぞれいい演出だった。この映画のヤマ場である終盤のベッドシーンは適度な粒状感があり、光の回り方が柔らかい。これはフィルムだからこそ撮れたものだろう。女優の表情をとらえるフレームが秀逸。また音声も明瞭で、映画全体の輪郭を際立たせる効果がある。クルマの使い方に時代を感じた。フランス車ではなく、ムスタングという選択がうまい。

男がすでに死んでいても、基本的には三角関係を描いた作品だ。クロード・ルルーシュ29歳のときの作品とのことだが、脚本、演出、カメラワーク、音楽のいずれも卓越したものがある。アヌーク・エーメはこれ以上の適役はないくらいにはまっていたと思うし、主人公であるレーサー役ジャン=ルイ・トランティニャンの切れと、死んだ男を演じたピエール・バルーの素朴さの対比の間での揺らぎがよかった。そして、名作には名曲。ゆったりと体を委ねて観る時間は貴重だった。

宮崎駿監督の「風立ちぬ」 [映画]

宮崎駿監督の「風立ちぬ」を見た。私は公開して間もない8月初旬の雷雨の日にレイトショーに行ったが、売り切れでチケットが買えなかった。ジブリおそるべし、だ。そろそろ空いているだろうと思い、劇場に足を運んだ。

本作を観た人の評価は賛否あるが、私はおおよその予想をつけていた。宮崎監督が飛行機をテーマにするのであれば当然のことながら風を描く。そこで表される浮遊感や飛行感覚は心地よいだろう。「風の谷のナウシカ」しかり、これは期待できるという読みだ。飛行機乗りが主人公の作品「紅の豚」もなかなか楽しめた。ジブリ作品における風や飛行の動画はお家芸だ。

私は宮崎監督の本領は躍動感にあると思っている。これまで見てきた作品において、特に心躍るのは活劇的な要素をもつシーンだった。最初の劇場作品「ルパン三世 カリオストロの城」などがその好例だろう。躍動的な描写にこそ、アニメーションの本質である、命をふきこまれた絵という手法が生きる。同監督はこの盛り上がりの作り方が非常にうまい。そこに、監督得意の清廉なロマンチックさが花を添える。一方で、啓蒙的な匂いのするストーリーに載せた作品の未消化さや、人間の矛盾や得体の知れなさをドロドロで表現した作品は生理的に好きになれない。私の中での宮崎アニメの基準はあくまで「カリオストロの城」だ。高校生だった私は、劇場で観たこの作品から強い印象を受けた。アニメーションはここまでやれるという驚きと、この先があるという感触をつかんだ。

「風立ちぬ」は、零戦を設計した堀越二郎と作家・堀辰雄という実在した二人の人物の人生を混ぜ合わせてつくられており、これまでのジブリ作品の中では異質の類といっていいだろう。物語は関東大震災から太平洋戦争の敗戦までを通して描いている。戦争という苛酷な時代に巻き込まれながら飛行機設計技師としての道を実直に歩む堀越二郎という人物の生き方と、結核で妻を亡くした堀辰雄の人生あるいは作品を織り込むようにしてストーリーが展開する。その要素を、主人公が見る夢でスムーズにつなぎ合わせている点が特徴だ。

本作は、宮崎監督にとって長編最後の作品だという。それにふさわしく、動きとしてのアニメーションの質は高い。そして、古い日本の自然や家屋などの背景が美しい。人物よりも背景に目がいってしまうことがときどきあった。全体をとおして色彩設計も練られ、いい色を出していた。鑑賞前は、飛行機が空をぐいぐい飛び回って風を存分に感じることを想像していたのだが、実際にはもっと身近な情景や帽子や日傘が飛ぶシーンにおいて表される風の印象が清々しかった。また、音響が聴きごたえがあり、雑踏の人々の足音などがさりげなくうまい。さらには、一部の効果音は人の声を加工してつくられている。

少し走ってしまったところはあるが、話の筋、アニメーション、音響、色彩設計を総合的にみて、よくできた映画だと思う。走ったというよりは、戦争の具体的描写を避けたということなのだろう。しかし、堀越が兵器を設計したという事実に変わりはない。希望を途中で絶たれることになる妻が自ら去っていく姿、終盤の別れのシーンはいい。菜穂子の最期の言葉が画面から浮かび上がった。惜しいのは脚本が弱い点か。なにか最初から最後まで淡々と進み、心にひっかかるものがない。きれいな要素だけで出来ている。

この映画で監督が押し出したのは、主人公二郎の実直な生き方だ。小さいころ、設計技師になることが夢だった私としては、その歩みにもう一人の自分を重ね合わせた。主人公のまっすぐな姿勢は宮崎作品において常に一貫している。それがスタジオジブリの制作の柱といっていいだろう。

傑作「カリオストロの城」から三十数年。カリオストロの城では水の表現が際立って美しかった。そして本作では風。水も風も生きることのメタファーだ。水が流れ、風が吹くところに命が宿る。その風を鉛筆一本で表現するのがアニメーションだ。さて動画としての「風立ちぬ」は「カリオストロの城」を超えたかといえば、残念ながらそうは思わなかった。「質」が緻密に高まることと、絵に命を吹き込むことは別なのだ。ジブリにはその原点にもういちど立ち返ってほしいと思う。青空を飛ぶ飛行機が描く軌跡のように、宮崎監督の長編映画は最後に一本の直線を描いて幕を閉じた。

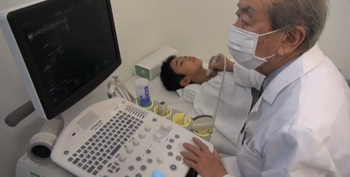

イアン・トマス・アッシュ監督の「A2」 [映画]

東京経済大学にてシネマ・タイフーンと題した上映会が開かれ、イアン・トマス・アッシュ監督の「A2」を観た。福島県伊達市で撮られたドキュメンタリー映画(2013年公開)。A2は甲状腺の検査において「5mm以下の結節(しこり)や20mm以下ののう胞を認めたもの」とした判定レベルの名称だ。本作が焦点をあてたのは主に小さな子どもをもつお母さん。カメラは放射能汚染に住み、その被害に翻弄される彼女たちの苦悩と独白、行動、子供たちの日常を色づけなく捉えた。また学校の対応や除染に関しても取材を行っている。驚くのは、画面に登場する子供たちの甲状腺のほとんどにのう胞(A2)があった点。そして、とある学校の敷地の横でお母さんが測ったガイガーカウンターが35μSv/hを計測したこと。そこはすでに戦場だ。無邪気に遊ぶ子どもたちの姿と、その口から出る「放射能」の言葉に、胸が締め付けられるような気分を味わった。

今回の上映会ではほかに「フタバから遠く離れて」(舩橋淳監督)「無人地帯 No Man's Zone」(藤原敏史監督)の2本が上映された。いずれも、A2同様福島で撮られた原発事故にまつわるドキュメンタリー映画だ。上映後にディスカッションが行われた。3人がそれぞれの映画制作時の状況などを2時間ほど語った。反原発が目的の上映会ではなかったが、最後の質疑で山下俊一と同様の発言をする女性が現れ、「神戸を始め全国各地での子どもの甲状腺検査では60数パーセントの割合でのう胞が確認された」と指摘。つまり、この映画のタイトルである福島の子どもにおけるA2は特殊なケースではなく、過大に表現することになるのではないかとの懸念を監督に突きつけた。これは本作のテーマの全否定につながる意見だった。監督を含め、その場にいただれも答えを用意していない問い。会の終了後監督に聞いたところ、映画に登場する子どものほとんどがA2であったことは偶然だという。放射性ヨウ素が南下したいわき市のことを話すと、いわき市もきちんと検査を行ったほうがいいと語った。

確か以前の報道では、福島県内の子どもののう胞検査の統計が、30数パーセントから40数パーセントに上がったと伝えられたはずだ。放射能の影響に関しては情報が交錯しているうえ県が検査結果を隠蔽しており、いまだ確実なことが言える状況にない。ミクロの世界の暴力。この点が放射能汚染の難しいところだ。影響は明日出るのか、3年後か、数人に出るのか数十万人か。放射性ヨウ素が南下したいわき市ではどうなのか。ただし、生命を守るためのシグナルを摘み取る権利はだれにもない。原子力を推進する側の手口は、まず隠蔽、そして被害者が発するシグナルを統計的なデータでくるんで希薄化させ、無効にしてしまう。奇しくもA2の冒頭には、事故直後に福島県内で「年間100mSv以下なら放射能は大丈夫」を吹聴してまわった山下が登場する。

表現者は今回のような類の批判に対する言葉を用意しておく必要がある。人々の危機感を否定する意見は必ずつきまとう。前述したように福島はすでに戦場だ。お母さんや子どもたちは3.11以降そこでずっと戦っている。いや、戦わされている。ドキュメンタリー映画はもはや戦場取材と変わりがない。それを上映するときでさえ、つねに原子力を擁護する側から発せられる批判と戦う必要があるのだ。福島の惨状や放射能汚染を表現する場であっても、そのことを忘れてはいけない。

「A2」予告編

http://www.a2documentary.com/

※その後映画のタイトルは「A2-B-C」になったもよう(2014年3月19日追記)

この空の花 [映画]

ポレポレ東中野で大林宣彦監督作の映画「この空の花」を見た。今春の公開時に話題になっていたが、見損ねていた。一部で非常に評判が高い映画だったにもかかわらず上映館は少なく、再上映を待っていた。

副題に「長岡花火物語」とあるように、舞台は新潟県長岡市。山下清氏が語った「みんなが爆弾なんかつくらないできれいな花火ばかりつくっていたらきっと戦争なんか起きなかったんだな」という言葉が物語の骨格になっている。山下氏は1949年に長岡を訪ね、同地の花火大会を描いた貼り絵「長岡の花火」を制作した。

一言で言えば、不思議な映画だった。映画はもともと不思議なものだが、そう思わせる前に物語がどんどん進んでいく。長岡に行くことになった主人公の女性の旅支度に始まり、男女の別れ、戦時中に長岡に投下された模擬原子爆弾と膨大な焼夷弾、長岡の空襲と母の腕の中で亡くなった花という名の幼子、戊辰戦争と花火づくりのきっかけ、米百俵、三尺玉の誕生、敗戦とシベリア抑留、中越地震、復興祈願花火「フェニックス」、花という名の女生徒が企画・実演した空襲の演劇、映画の中を自在に走り回る一輪車、女性ジャーナリスト、東日本大震災、南相馬市の被災者受け入れ、大雨後の花火大会開催などなど。それらが、速いテンポで時間軸を超えて並列に語られていく。

長岡の歴史や現代の出来事に入り込みながら、役者が演じるとともに、実在の人物も登場する。演劇的な要素とドキュメンタリー的な手法が交錯している点が不思議さの元になっている。この映画を見終え、戦争と中越地震、東日本大震災、あるいは原発事故という体験を通じてわれわれはなにを考えるべきか、なにをなすべきか、という問いかけがなされているのだと思った。その問いのために大林監督はさまざまな仕掛けをこの映画の各所に仕込んでいる。なにより、長岡の花火は「復興、追悼、祈りの花火」だという。

私は年間数本程度しか、劇場で映画を観ない。そのため大した話はできないが、本作を観終えて映画館を出たときに気づいたことがある。一部の映画は、その映画の骨子や問い自体で観客を縛ってしまう。いい映画は観客の心を解放し、未来に続きを残す。それは映画以外の世界で顕著だ。世の中に飛び交う問いかけや物語、言葉は、多くの場合人々の心に制約をかけたり、偏向させたりする。われわれは容易にその罠にはまりがちだ。いつの間にか動きが不自由になったり、美しいものが見えなくなっていく。もちろん、自分で自身を縛ってしまうことがいちばん大きい。

この映画にはエンドマークがなかった。観たあとからなにかが始まる。私は戦争を、昨年の大震災を、そして原発事故をどうとらえ、どう考え直していくのかを自身に改めて聞いてみた。すぐに答えは出るはずもないが、姿勢を柔らかく保ち、常にリフレッシュしていくことが必要だろう。「この空の花」はわれわれの心を縛っている幾本かの縄をほどいてくれる映画だ。物語の続きがある。本作をこの夏、映画館で観てよかったと思う。暗い館内で大輪の花火を観た心もちがした。

タグ:この空の花

アトムの足音が聞こえる [映画]

渋谷のユーロスペースで「アトムの足音が聞こえる」の試写を観る。音響デザイナー・大野松雄の足跡を追い、現在そして未来に結びつけるドキュメント。監督・脚本は冨永昌敬。

大野松雄のいちばん有名な仕事は鉄腕アトムのあの独特な足音だろう。音響デザイナーは、映像に音を付ける、いわゆる音響効果を仕事とする。歩く音やドアの音、風の音などさまざまな具体音のほか、音楽やこの世に存在しない音などを創る。彼は、日本のアニメ創世記において重要な音響の仕事をした人だ。NHK効果団を経て、フリーの音響クリエーターとして活躍。アニメではアトムのほか、「ルパン三世」の音響効果を担当した。また記録映画に携わり、レコードのリリースや博覧会パビリオンの空間音響システム・デザインなどの多彩な実績を持つ。

そんな大野は'80年代に突然表舞台から姿を消した。本作は、大野のそれまでの足跡を紹介しながら、現在の本人の活動にたどりつく構成だ。前半部分では本人はまったく登場しない。作品と関係者(同僚や後輩)の回想のみで話が進む。観客は、日ごろはさほど意識せずにいた音響デザインの奥深い世界を知るにつれ、そこで活躍した大野がいまなにをしているのかが気になり始める。そして後半、キャメラは滋賀県の知的障害者施設で活動する大野を捉える。キャメラの前に現れた大野は80歳。彼はいまでも音響デザインの仕事を続けていた。ひょうひょうとした風貌に見えるが、プロとしての矜持が言葉のはしはしに垣間見える。昔の業績に話が及ぶと、いい加減にやったらたまたまうまくいっただけなどと言う。音を通じて知的障害者施設の人々に慕われる姿を目にしたとき、この作家の一徹さを感じた。

大野を知る人は、彼が持っているひとつの枠に収まらない創造性の広さを評価する。確かに、決まったフィールドにじっと留まっている人ではない。フットワークが軽い江戸っ子の音響職人という印象だ(生まれは東京・神田)。その正体は、オープンリール式テープレコーダーによるフィードバック技法の使い手。自分の作り出す音はシンセではまねできないと語り、すでに存在する音には興味がないと言い放つ。私はその気質にしびれた。最近では、新進の音楽家レイ・ハラカミのリミックスに参加したり、「東京の夏」音楽祭(草月ホール)でライブ公演を開くなど、興味深い仕事を行っている。軽やかに見えながら、大野が持つ創造性の地力はすごい。それを捉えたこの映画、音響好きの私としてはかなり面白かった。

「アトムの足音が聞こえる」は5月中旬より渋谷・ユーロスペースほかで全国順次公開予定。

大野松雄のいちばん有名な仕事は鉄腕アトムのあの独特な足音だろう。音響デザイナーは、映像に音を付ける、いわゆる音響効果を仕事とする。歩く音やドアの音、風の音などさまざまな具体音のほか、音楽やこの世に存在しない音などを創る。彼は、日本のアニメ創世記において重要な音響の仕事をした人だ。NHK効果団を経て、フリーの音響クリエーターとして活躍。アニメではアトムのほか、「ルパン三世」の音響効果を担当した。また記録映画に携わり、レコードのリリースや博覧会パビリオンの空間音響システム・デザインなどの多彩な実績を持つ。

そんな大野は'80年代に突然表舞台から姿を消した。本作は、大野のそれまでの足跡を紹介しながら、現在の本人の活動にたどりつく構成だ。前半部分では本人はまったく登場しない。作品と関係者(同僚や後輩)の回想のみで話が進む。観客は、日ごろはさほど意識せずにいた音響デザインの奥深い世界を知るにつれ、そこで活躍した大野がいまなにをしているのかが気になり始める。そして後半、キャメラは滋賀県の知的障害者施設で活動する大野を捉える。キャメラの前に現れた大野は80歳。彼はいまでも音響デザインの仕事を続けていた。ひょうひょうとした風貌に見えるが、プロとしての矜持が言葉のはしはしに垣間見える。昔の業績に話が及ぶと、いい加減にやったらたまたまうまくいっただけなどと言う。音を通じて知的障害者施設の人々に慕われる姿を目にしたとき、この作家の一徹さを感じた。

大野を知る人は、彼が持っているひとつの枠に収まらない創造性の広さを評価する。確かに、決まったフィールドにじっと留まっている人ではない。フットワークが軽い江戸っ子の音響職人という印象だ(生まれは東京・神田)。その正体は、オープンリール式テープレコーダーによるフィードバック技法の使い手。自分の作り出す音はシンセではまねできないと語り、すでに存在する音には興味がないと言い放つ。私はその気質にしびれた。最近では、新進の音楽家レイ・ハラカミのリミックスに参加したり、「東京の夏」音楽祭(草月ホール)でライブ公演を開くなど、興味深い仕事を行っている。軽やかに見えながら、大野が持つ創造性の地力はすごい。それを捉えたこの映画、音響好きの私としてはかなり面白かった。

「アトムの足音が聞こえる」は5月中旬より渋谷・ユーロスペースほかで全国順次公開予定。

タグ:大野松雄 アトムの足音が聞こえる

死なない子供、荒川修作 [映画]

大雪の降る夜、吉祥寺のバウスシアターで「死なない子供、荒川修作」を観た。監督は山岡信貴、音楽は渋谷慶一郎。

冒頭から荒川修作の不可思議な作品(オブジェ)がアップで映し出され、よく聞き取れない本人の言葉が流れる。私はこれまでも何度か、荒川修作の作品に接してきた。この人は、並々ならぬ思索を重ね、緻密な制作を続けた作家だと思う。デュシャンにつながるようなオブジェから設計図やドローイング、あるいは記号の集積のような平面まで。それらから受ける印象は常に「難解」だった。記号に彩られたドローイングはときに数学的、科学的、哲学的であり、オブジェは60年代のコンテンポラリーアートを彷彿させる。いずれの仕事も、容易には把握できない性質を持っていた。

「死なない子供、荒川修作」は、三鷹市に建てられた「三鷹天命反転住宅」を中心に語られている。天命反転住宅については、このブログでも以前紹介したとおり。原色系の色彩で塗装した、球体と立方体で構成されたコンクリートプレキャスト建築だ。初めて見ると、多くの人はその奇抜さに驚く。ここではときどき見学会が開かれ、その室内を体験することができる。でこぼこでざらついた安定感のない床や、原色に塗られた球面の室内。備え付けの収納スペースはなく、物は天井から吊す。それは、いわゆる従来的な意味の機能性や住みやすさを無視した居住空間だ。「ここに住むと身体の潜在能力が引き出され、人間は死ななくなる」と荒川は語ったという。

映画は、三鷹天命反転住宅のほか、荒川の講演会での言葉や天命反転住宅の住人の解釈(本作の監督もこの住宅に住んでいる)、宇宙物理学者の話、天命反転住宅で生まれた子供の成長、岐阜の養老天命反転地の映像などで構成され、ときどきCGやイメージ映像を交えながら、荒川の世界を提示する。

では、この映画を見て荒川修作の言っていることが理解できたかというと、それはNOだ。講演会を含め、「有機体」や「雰囲気」「動く」だのと、なにやらヒントになりそうな言葉を多く聞いたが、最後まで焦点が結ばなかった。わかったことといえば、この芸術家がいまの世界に対して、とてつもなく怒っていたという事実。西洋文明からいまの世界を成り立たせているもの、そして建築を含め、「嘘っぱち!」「まったくもって間違っている!」「でたらめ!」と全否定する。中途半端な迎合はいっさいない(この点だけみても、荒川が芸術家としての資質を持った人間であることはよくわかる。中途半端な迎合をする人間は芸術家ではない)。

この全否定が、いまの自分からまったくかけ離れた訴えなのかといえば、それもまた違う。少なくとも私に限っていえば、彼の檄を受け、遠い日の原初の自分をふと思い出した。つまり子供のころに持っていた内なる感覚である。まだ外部の枠組みにはめられず、人間世界の色にもさほど染まらずにいた、4歳児ごろの、しばらく忘れていた記憶が蘇ったのだ。現在のこのまったく不自由な世界に住む以前の自分には、荒川修作が強く訴えている無限の可能性をもった感覚が確かにあった。あの時代は、生命が素の状態で動き、感じる、無根拠な存在だ。子供は、「社会」などというでたらめなものよりも、宇宙のほうに強くつながっている(この意味で荒川修作は子供の脳を持つ)。

あえて解釈すれば、そのブラウン運動のような無根拠な、原子と同じ人間の状態こそが「死なない」ということなのではないだろうか。それは、私たちが普段イメージする、生命の終わりにおける「死なない」とはまったく異なる視点だ。もう少しゆっくり考える必要はあるだろう。しかし、「死なない子供」とはそういうことなのではないか。自立し、何者にも縛られない原初の状態から、自分と異なる新しい世界との出会いや気づきへ。「嘘っぱち」の社会を否定する。だとすれば、「三鷹天命反転住宅」はその原初の身体性に立ち戻るための住宅となる。吉祥寺から三鷹までの道のり、降り積もる雪を踏みしめて歩きながらそんなことを考えた。

タグ:死なない子供、荒川修作 荒川修作

映画「ソーシャル・ネットワーク」 [映画]

先日、吉祥寺のバウスシアターで映画「ソーシャル・ネットワーク」を観た。午前中の回、観客はなぜかほとんどが女性。目当ての男優でもいたのだろうか。あるいは、ソーシャルメディアやIT系の仕事をしている人たちか。この映画は、最近話題になっているソーシャルネットワークサービス「Facebook」を開発・創業したマーク・ザッカーバーグを取り上げている。

私は昨年、Facebook関連本を発行した。その関係もあり、Facebook創業者に関するこの映画を鑑賞する気になった。日本での公開とほぼ同時期に、この映画はゴールデングローブ賞を受賞している。

映画自体は、世間で騒ぐほどの内容ではなかったように思う。ストーリー展開が早く、伝記本に近い脚本になってはいるが、発見はあるにせよ、深く心を動かされる場面はない。ストーリーは、ザッカーバーグが彼女に振られるシーンから始まる。その腹いせが元となってFacebookの原型になるプログラムを組み上げ、それが話題になり、ビジネスにつながっていくさまを描いている。物語の時間軸は、主人公が訴えられた2つの訴訟に沿って進む。それがいわゆる理想と現実の体裁になっている。自らの理想を追うあまりに生じる軋轢や誤解。そう考えると、この映画の構造は単純なものに映る。

実際にザッカーバーグは、大学の同窓生にはアイデアの盗用で、親友には会社の契約上の問題でそれぞれ訴えられたらしい。ただし、それ以外の部分で原作がどの程度事実に基づいているのか疑問だ。女性関係や出世欲の部分で脚色されていることは想像にかたくない。この映画に出てくる女性のほとんどは才能のある男に群がるグルーピーのように描かれている。もちろん、映画としての面白さを保つための色づけは必要だろう。ハーバード大学をはじめとする、米国の大学に存在する社交クラブ。この存在はわれわれ日本人には物珍しい。学歴とは別に存在する、エリート人脈のヒエラルキー。当初のFacebookは、この社交クラブをネットワーク上に実現したものと言われている。

大学社交クラブの実態や、一人の若い男(彼は現在26歳)が自分の技術だけで作り出したサービスに投資家がつき、幾度かの決断を経ながらとんとん拍子に億万長者になる話。それ自体は興味深いが、どうも心に残らない。人によっては、この映画から実業へのヒントを引き出すことができるだろう。ビル・ゲイツばりのサクセスストーリーだ。

ある意味において、米国は第二のビル・ゲイツを求めている。ザッカーバーグは、ビル・ゲイツの残した椅子にすっぽりと座ることができる資質を備える。ひたすらにキーボードを叩いてつくったプログラムが一人歩きし、今では6億人を超える人々に利用されているのだから。時代は、OSからネットワークのプラットフォームサービスへと飛躍を遂げた。その点で、ザッカーバーグが既成の枠組みを壊し、新しい仕組みを生み出したことは間違いない。

この映画を観てあらためて気づくのは、一人の青年が作ったプログラムの上で、世界中の多くの人々が日々交流している事実だ。そこで気になるのが、ザッカーバーグが何のためにFacebookを作り、広めたのかということ。自己顕示や金、単なる偶然の積み重ねだけではないと私は思うのだ。彼には、インターネットを構築・開放した人たちやガレージメーカーの創業者たちと同じような思いがあったのだろうか。あるいはそれらとはまったく異なる気持ちだったか。初動はどうあれ、サービスが拡大していく中で心の変化はあったのか。とりたてて崇高な理想を求めているわけではないが、「ソーシャル・ネットワーク」の監督にはその視点を持ってほしかった。

私は昨年、Facebook関連本を発行した。その関係もあり、Facebook創業者に関するこの映画を鑑賞する気になった。日本での公開とほぼ同時期に、この映画はゴールデングローブ賞を受賞している。

映画自体は、世間で騒ぐほどの内容ではなかったように思う。ストーリー展開が早く、伝記本に近い脚本になってはいるが、発見はあるにせよ、深く心を動かされる場面はない。ストーリーは、ザッカーバーグが彼女に振られるシーンから始まる。その腹いせが元となってFacebookの原型になるプログラムを組み上げ、それが話題になり、ビジネスにつながっていくさまを描いている。物語の時間軸は、主人公が訴えられた2つの訴訟に沿って進む。それがいわゆる理想と現実の体裁になっている。自らの理想を追うあまりに生じる軋轢や誤解。そう考えると、この映画の構造は単純なものに映る。

実際にザッカーバーグは、大学の同窓生にはアイデアの盗用で、親友には会社の契約上の問題でそれぞれ訴えられたらしい。ただし、それ以外の部分で原作がどの程度事実に基づいているのか疑問だ。女性関係や出世欲の部分で脚色されていることは想像にかたくない。この映画に出てくる女性のほとんどは才能のある男に群がるグルーピーのように描かれている。もちろん、映画としての面白さを保つための色づけは必要だろう。ハーバード大学をはじめとする、米国の大学に存在する社交クラブ。この存在はわれわれ日本人には物珍しい。学歴とは別に存在する、エリート人脈のヒエラルキー。当初のFacebookは、この社交クラブをネットワーク上に実現したものと言われている。

大学社交クラブの実態や、一人の若い男(彼は現在26歳)が自分の技術だけで作り出したサービスに投資家がつき、幾度かの決断を経ながらとんとん拍子に億万長者になる話。それ自体は興味深いが、どうも心に残らない。人によっては、この映画から実業へのヒントを引き出すことができるだろう。ビル・ゲイツばりのサクセスストーリーだ。

ある意味において、米国は第二のビル・ゲイツを求めている。ザッカーバーグは、ビル・ゲイツの残した椅子にすっぽりと座ることができる資質を備える。ひたすらにキーボードを叩いてつくったプログラムが一人歩きし、今では6億人を超える人々に利用されているのだから。時代は、OSからネットワークのプラットフォームサービスへと飛躍を遂げた。その点で、ザッカーバーグが既成の枠組みを壊し、新しい仕組みを生み出したことは間違いない。

この映画を観てあらためて気づくのは、一人の青年が作ったプログラムの上で、世界中の多くの人々が日々交流している事実だ。そこで気になるのが、ザッカーバーグが何のためにFacebookを作り、広めたのかということ。自己顕示や金、単なる偶然の積み重ねだけではないと私は思うのだ。彼には、インターネットを構築・開放した人たちやガレージメーカーの創業者たちと同じような思いがあったのだろうか。あるいはそれらとはまったく異なる気持ちだったか。初動はどうあれ、サービスが拡大していく中で心の変化はあったのか。とりたてて崇高な理想を求めているわけではないが、「ソーシャル・ネットワーク」の監督にはその視点を持ってほしかった。