ロバート・ライマン展(ファーガス・マカフリー東京) [美術]

先日、ファーガス・マカフリー東京で開催されたロバート・ライマン展を観た。

ロバート・ライマンは白を使った作品で有名になった米国の作家。2005年、世界文化賞受賞のために来日したこともある。

私は2015年から白い絵具を使った作品を制作しはじめた。その過程で偶然この作家を知り、興味を覚えた。若いころはサックスプレイヤーを目指し、MoMA(ニューヨーク近代美術館)の警備員の仕事をしているときに、マーク・ロスコ、ウィリアム・デ・クーニング、ジャクソン・ポロックやバーネット・ニューマンなどの名だたる現代美術作家の作品に触れ、自らも美術家として進むことを決めたエピソードなどを知る。「“何”を描くかは全く問題ではない。“いかに”描くか、それだけが問題だ」と語っている。

絵具とキャンバスに限らず、ロバート・ライマンはさまざまな素材を使う。樹脂や鉄、アルミ、布、木、紙など。実物を観た記憶がなかったため、今回の展示はとても楽しみにしていた。実際に作品を前にした印象は淡白で物静かだった。タッチが予想以上にラフというか無造作であり、その半面、支持体への気配りはかなり厳密で繊細なものだ。白い絵具が主だったが、刷毛の目をわずかに残した薄いグレーの作品もあった。

表面(サーフェース)と四角(区切られたスペース)が重要な要素だ。突き詰めれば、「表面に塗っている」、このひと言に尽きる。古典の技法や遠近法、神話性、物語性、社会性などをすべて取り除いたとき、現代の絵画に残るのは「表面に塗る」ことだ。絵具を支持体表面にこすりつける。ロバート・ライマンの無造作な筆致は、その「事実」と絵画の物質性を表わしているように見えた。

今年3月にオープンしたばかりのファーガス・マカフリー東京は佇まいのいいギャラリー。内装はシンプルだが、細かいところまで配慮されていた。障子風の全面ガラス戸からの採光が柔らかく、自然光によって作品が映える。

無題 (1961) 油彩、ブリストル紙 22.7x22.9 cm

無題 (1980/2003) 油彩、鋼板 48.3x48.3 cm

Stamp (2002) 油彩、キャンバス 35.6x35.6 cm

朗読劇「線量計が鳴る」 [原発]

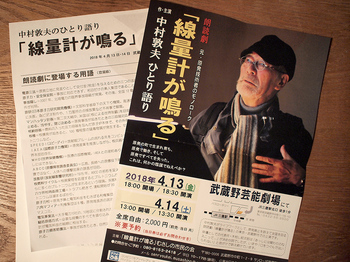

中村敦夫さんの朗読劇「線量計が鳴る」を武蔵野芸術劇場で観る。作・主演は中村さん。チケットは完売。観客は中高年層が多い。プロジェクターの投影と中村さんのみのシンプルな舞台。中村さんはアウトドア風の格好で帽子をかぶり、背中にバックパックを背負っている。言葉はいわきなまりだ。

原子炉の配管から事故隠し、飯舘村の生活、事故原因、SPEEDI、原子力ムラ、原爆投下を起点にしたABCCと長崎大学、広島大学の役割、IAEAとWHOの実態、チェルノブイリ事故、被曝限度の設定、総括原価方式、福島の子供の甲状腺異常まで、福島第一原発事故に限らず、原発にまつわるさまざまな事がらやワードを地元出身の元原発配管技師の独白というかたちでとてもうまくまとめていた。知っていたつもりでも、あらためて認識させられることが多かった。エネルギー供給を押さえることが国の舵取りを行なう力、つまりは権力を握ることにつながる。税金と電力料金、そこに群がる人間たちの醜い姿が中村さんの言葉を聞くうちに自然に浮き彫りになった。

中村氏は中学校までいわき市で育った。78歳の気概。怒り。私憤ではなく、公憤でなけらばならないという。単純な反原発の啓蒙朗読劇ではなく、問題提示に一人の男の生きざまと少しのユーモアを交え、観客になにがしかの気づきを促す。「情感に訴えて感情を揺さぶるのではなく、問題を指摘し観客を覚醒させ、新しい視野を提供する」と中村氏はチラシに記している。

この作品をぜひNHK Eテレで放送してほしいと思う。原子力ムラという利権集団(六角マフィア=原発推進派の政治家群・官僚・電力業界・原子力学会・産業界・マスコミ)への辛辣な指摘が多く、無理だろうけれど、本来はこのような作品を提供することこそ、この社会の力になるはずなのだ。

設置音楽2「IS YOUR TIME」 [音楽]

少し前のことになるが、東京オペラシティのICCで坂本龍一と高谷史郎による設置音楽2「IS YOUR TIME」を視聴した。椅子は用意されておらず、会場内を歩きまわりながら好きな位置で視聴できるので、体験といったほうがいいかもしれない。音楽(スピーカー再生)と映像(液晶パネル)、「津波ピアノ」によるインスタレーションだ。

壁と天井、床がすべて黒で統一された薄暗い映画館のような会場。粒子らしきものの動きを表示した液晶パネルが明滅し、ときおり眩しく光る。最新アルバム「async」の拡張バージョンと、津波の被害を受けたピアノの鍵盤がときおり発する音(ヤマハが製作した打鍵装置が取り付けられている)。非同期の音楽とランダムな自然の活動(世界各地の地震データを基にした)を表すピアノの打音が広い空間に響く。ピアノは内部が傷んでおり、外装側面には津波に浮かんだ際の痕が水平に残っている。被災地から運ばれ、東京にやってきたピアノは、容易には把握できない物体としての存在感がある。側面に金字で「宮城県農業高等学校昭和41年度卒業記念」と記されてあった。

10台の液晶ディスプレーと14台のスピーカーがつくる「設置音楽」は新しいライブ体験だ。それはワタリウム美術館で行われたのと同様に「Installation Music」と名付けられ、会場全体がひとつの作品となっている。複数のスピーカーから響く音は、手前から奥へ移動したり、数ミリセコンドの差で複雑に再生されるなど、単なる立体音響にとどまらず、作曲者が意図したとおりに精密にコントロールされていた。

その音響体験は斬新なものだ。「async」がエンドレスに流れる「設置音楽」は、音楽と音、映像、物ーーの新しいあり方を予感させる。従来の現代音楽やアートとは大きく異なる要素があるのだが、いまはそれをうまく言い表すことができない。このような表現を繰り返し体験するにつれ、見えてくるものがあるだろう。特に「物」。本展の場合は津波に呑み込まれたグランドピアノであり、世界各地で揺れている地殻だ。

クラシックから現代音楽、テクノ、ポップス、映画音楽などで実績を残してきた坂本龍一であればこその展示だった。強いて言えば、そこに、9.11や3.11、不安定な世界そして生死(有限)という現実を通して得た精神性がある。その精神性と「物」の存在が同氏による「設置音楽」の鍵だ。

ICC企画展「坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME」トレイラー vol. 4 Installation View

https://youtu.be/ySAlXvZWNHw

東北ユースオーケストラ演奏会2018 [音楽]

開演前のロビーにて

3月21日、「東北ユースオーケストラ演奏会2018」を東京オペラシティコンサートホールで聴いた。東北ユースオーケストラは計102名で構成され(+東京フィルから数名)、坂本龍一氏が音楽監督を担当し、柳澤寿男氏が指揮した。

演奏曲は、前半が坂本氏の代表作「ビハンド・ザ・マスク」「戦場のメリークリスマス」「ラストエンペラー」「Still Life」、後半がドビュッシー「海」、ストラヴィンスキー「火の鳥」。前半は坂本氏がピアノで参加。中盤で、女優ののんさんが「Still Life」をバックに宮沢賢治や原民喜の詩を朗読し、その後各団員のソロ演奏や藤倉大氏作・編曲の日本民謡も披露された。

瑞々しく伸びのある演奏だった。「海」と「火の鳥」は難曲だが、予想以上の力強さとスケールがあった。特に弦の美しさは、プロのオーケストラにはない類のものだ。音色と流れ。それを純度あるいは若々しさといえばいいのかわからないが、音楽の本質はテクニックや経験だけではないことの証を印象づけた。柳澤氏によれば、半年前は「全然音が出ていなかった」という。資質を引き出した柳澤氏の手腕も見事だ。全体的に、若い楽団員と指揮者、監督らの音楽に対する真摯な姿勢と観客による一体感が感じられた素晴らしい演奏会だったと思う。

東北被災地の若い音楽家たちに向けた、坂本龍一氏によるこれまでの支援には最大限の感謝と敬意を表したい。

藤原真理のバッハ無伴奏チェロ組曲 [音楽]

藤原真理によるバッハ「無伴奏チェロ組曲」全曲演奏会に足を運ぶ。会場は武蔵野文化会館小ホール。彼女の演奏を生で聴くのは初めてだ。テレビで二度ほど聴いたことがある程度。改装して間もない小ホール。それほど通ったわけではないが、音響のよさは変わらず。チェロがとても豊かに存在感をもって響いていた。ホールの壁や天井の設計はもちろん、ステージの材質や構造にも音響の秘密がありそうだ。

余分なものはなにもない、ステージには一人の人間が演奏する行為そのものだけが存在する。それがすべて。そんな印象をいだいた演奏会。円熟した技量で原木を削りだし、美しい木肌をそのままに見せる彫刻のようだった。私が好きな質感の音だ。難度が非常に高いと思われるが、およそ2時間半、黙々と6曲を弾きこなした。職人的な厳しさを備え、気負いや誇張のない、本質だけを見据えた見事な演奏だったと思う。

彼女の手元に、年季の入ったチェロに、ステージ上の空間を見上げればそこに、バッハがあった。時代を超越した音楽とはこのようなものを指すのだろう。ふと、先日亡くなった人のことを思う。音楽はこの世界と天上を結ぶものではなく、人々が旅立ったあとに残されたわれわれに向けられたものなのか。あるいは、音楽家という選ばれた者が天空に向けて何事もなく響かせる光なのか。いずれにせよ、音は人間がつくる物語を超えた場所に在る。擦弦によるボディーの豊潤な響きは厳かに会場に広がり、ほかの楽器とは異なるチェロ特有の音の幅、そして暖かみと深みを感じた。

演奏は、第1番から、2、3、6、4、5番の順。この6曲はそれぞれ曲想が異なり、順番を変えることで受け止め方が変わってくる。私は特に最後の5番に感銘を受けた。終曲にふさわしい気がした。6曲の旋律には、明るさ、陰鬱さ、軽やかさ、重み、悲しみ、愉しみ、緊張、緩和、孤独など、人間にとってのさまざまな感情を含む心持ちがする。しかし聴くべきは自分の内面ではなく、ステージ上で紡ぎ出される演奏そのものだ。音楽はそこにしか存在しない。生の演奏に接する大切さをあらためて感じさせるリサイタルだった。

心臓カテーテル手術を受ける(後編) 随時更新 [手術]

私たちは普段、風邪などで通院して町の開業医に接する。しかし、大学病院などで働く医者や看護師、医療スタッフにおいては大病でもしないかぎり会うことはない。今回30年ぶりに入院して、彼女ら彼らの仕事に対する姿勢にあらためて感心するとともに、少々大げさに言えば未知の世界をのぞいた気がした。

長期入院患者は別にして、軽度の容体の患者はルーチンワークのように来院そして退院していく。患者にとってはたいへんな事態であり、初めての経験を重ねるわけだが、医師たちにしてみれば、多くの患者の一人にすぎない。患者がすがるのは医者の裁量や手腕だが、入院から手術、退院まで親身にみてくれるのは看護師たちだ。交代で患者の状態を常時モニターし、定期的にチェック、なにかあればすぐ駆けつける。その献身は、患者にとって日ごろは受けることのない質のものだ。なかには小難しい人間やハラスメントをする不届き者もいるだろう。看護師たちは患者の感情にうまく配慮しながら業務を的確にこなす。私の隣の入院患者は初老の男性で、身寄りがなく、孤独な入院であり、大きな手術を控えていた。看護師の女性は、身の回りや各種の処置を細かくケアし、ときに励ましながら男性の細い心を支え続けた。

さて、手術を終えて病室に戻り、私はしばらくぼうっとしていた。足の付け根を切り、太い動脈に穴を開けたため、それがふさがるまで8時間ほど安静にしていなければならない。眠くもないので、ベッドの上でスマホをいじっていた。いつまで経っても家族が来ないのでメールすると、すでに2時間前から病棟の休憩室に来ているという。私が手術室から戻ってきたら知らせてくれるようにナースステーションの受付に頼んでいたらしいが、なぜかそれがなされなかったようだ。

昼食をとったあと、家族が帰り、安静にしていた。担当医師3名が交互に来て、様子を訊かれる。不整脈は術後一発も出ていないとのことで、治療は成功したようだ(現場では不整脈の単位は「発」らしい)。素直にS医師とスタッフに感謝し、安堵する。そのうちに尿意を催し、装着された尿袋に用を足そうとするのだが、出る気配がない。陰茎にコンドーム型のゴムが被せられ、そこからホースを通ってベッド横の尿袋に流れるようになっており、ベッドに仰向けのまま、足を動かせない状態で小便をする。これがなかなか難儀なことだと気がつくまで少々時間がかかった。

4時をすぎるころ、膀胱が張ってきた。いろいろ工夫して出そうときばったが、禁忌意識が強いのか、まったくだめだった。ゴムをいじっていたらS医師が来てしまい、互いに驚く。術後の様子を見に来たのだ。S医師は同世代の著名な女医である。手術室ではまな板の上の鯉だったので、いまさら恥ずかしがっても仕方がない。名医は同情しつつ「青空の草原で気持ちよく立ち小便をするのを想像すれば出ますよ」と笑顔でアドバイスしてくれた。こちらは苦笑いして、やってみますと答えた。

青空の草原で立ち小便をする努力も虚しく、一滴も出ない。手術並みの苦行だ。あるいはそれ以上か。膀胱はぱんぱんに張っていてつらい。「手術はうまくいったが、膀胱破裂で再手術」という事態を冗談ではなく危惧しはじめた。人生初のナースコールをし、看護師(女性)に来てもらうと、あとは尿道にカテーテルを通すか、尿瓶になるという。尿道カテーテルは痛いので遠慮した。そしてこの体勢では尿瓶でも出ないだろうと自分で判断。しかも、看護師は若い女性だった(この病院の特徴のひとつに、看護師や医師が若く、美人が多いことがある)。さて、どうする。本来は動かせない状態なのだが、トイレに行けるかどうかを医師の回診時に確認してもらいましょう、と看護師は言う。がまんの限界を超える寸前の5時半ごろ(術後7時間)ようやくインターンらしき医師が2名来たので事情を話す。足の付け根付近の状態を見て、担当医に電話で確認し、了承を得た。女性医師に尿器を外してもらい、心電図計測器や点滴のスタンドを引きずりながらトイレに入って再び生き返った。

トイレから戻り、ベッドに横になる。すると今度は動いてしまったことに不安を感じはじめる。もしかしたら、動脈の傷が開いてしまったのではないか。定期回診の看護師に尋ねると、テーピングの状態を確認し、血は出ていないので大丈夫ですと言った。今回の入院で感じたことの一つに、医師の説明の物足りなさがある。決して対応は悪くない。患者に不安を与えない配慮も感じた。しかし概要はともかく、細かい説明というか、術前術後に関する予備知識がほしかったと思う。彼らにとってはルーチンワークだが、患者はなにもかもが初体験。特に私のような臆病者には何かにつけて不安が募る。担当医師たちは、回診のあとに「ほかになにか質問はありますか?」と聞いてくれるのだが、患者というものはとっさに質問事項が浮かばないものだ。不安はあとからやってくる。

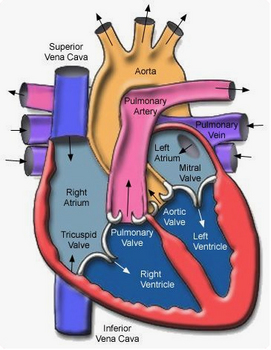

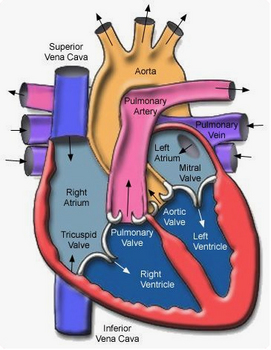

手術前の詳細説明にしても、ラフな手描きの図だった。母が受けた土浦の病院では、心臓内部をイラスト化したコピーに描き込んで、成功の確率なども説明し、術後は焼灼個所なども示してくれた。今回、担当チームの一人の医師に、手術の詳細がわかるカルテのコピーを求めたが、テキストがなく、よく分からない3D画像を2点印刷したモノクロプリントを一枚渡されただけだ。データをDVD-Rに焼けるが、請求が発生するとのことだった。今思えば依頼すればよかったと思う。自分の心臓のどこをどのように焼いたのかくらいは資料(明細)として欲しい。最初の焼灼で90%の不整脈が消え、残りの3個所の焼灼で完全に消えたという説明を口頭で受けたが、できれば書面で持っていたい。傷のふさがりについても、切った肉のほうと血管では異なると思うのだが、この点についても具体的な説明はなかった(後日近所のK医師に訊ねると、カテーテルを行なった動脈は圧迫程度でふさがるという)。

ちなみに、友人のT君がいうとおり、術後の安静状態はなかなかきつかった。寝返りがうてないため腰や腹周りが痛み出したので、電動ベッドの上半分を30度くらいに起こしたりしてしのいだ。この状態が一晩続き、夜中にときどき目が覚めた。翌日は同室の患者が手術の準備をするため6時に照明が点けられ、眠りから覚めた。起き上がってトイレに行き、顔を洗う。7時過ぎに医師が来て、状態をチェックし、安静状態が解かれる。テーピングとガーゼを外し、縫い糸を切った。このとき、切り口が縫ってあったことを知る。傷は塞がっているという。朝食後に看護師が来て、普段着に着替えてもいいと言った。

心臓カテーテルアブレーションは前述したとおり、陰茎横の足の付け根の動脈から細いケーブル(太さ1-2mm)を心臓に向けて数本通す。そのため、動脈にはなにかしらのダメージが及ぶ。あとでわかったことだが、付け根の皮膚が二カ所、2cmくらいの長さで平行して切ってあった。切り口はさほどでもないが、その周囲、特に腿の内側には長さ8cm、幅5cmくらいの内出血が現れた。これは手術の内容によっても異なるだろうが、多かれ少なかれ内出血は起きるようだ。この内出血は術後数日経つと、長さ幅ともさらに3割ほど大きくなり、その後青紫色から赤紫色に変わる。沈んでいた血液が表面に浮かんでくるためだろう。退院時に、スクワットのようにあまり無理な姿勢をしないようにと看護師にアドバイスされた。ときどき、無理をして腿に大きく内出血してしまう患者がいるという。私の母は術後に電車で帰ったせいか、後日卵大の血腫ができてしまった。これはカテーテルによる短期治療の今後の課題といえるのではないか。

また、あとで知ったことだが、心臓カテーテルでは手術時に心臓を三次元画像で捉えるために、肺のレントゲンとは比較にならない量の放射線(X線)を使用する。大学病院は最新の優れた機器が入っているとのことだったが、この機器による被曝量はいかほどなのか、少し心配になった(あとで知ったが、被曝量等は術前に受け取った資料に記載されていた)。いずれにしろ、西洋医学に基づく医療には正と負の側面がある。

腿の内出血は12日目あたりから徐々に薄くなり、小さくなっていく。友人によれば、跡は1カ月ほど残るという。血管にケーブルを通したダメージのせいか、傷の少し上の部分を押すと鈍い痛みを感じる。この点は手技の上手い下手もあるのかもしれないが、いま現在気になる状態だ。また、心臓のアブレーションに関係するのだろうか、肺の上部や中央部から背中にかけてのポイントがいまでも継続して鈍くうずく。関連痛なのか。心筋を焼いたせいではないかと思っているが、これも医師に確認したい点だ。

さて、肝心の不整脈だが、体感上はほとんど消えた。というのも、1年以上不調が続いたので、術後も数日間はときどきわずかにおかしな動きを感じることがあった。たぶんこれは気のせいなのだと思う。退院して約1カ月後に心電図とレントゲンを撮り、S医師に診察してもらうことになっており、そのときにあらためて状態の確認が行われる。いくつかの質問を投げてみるつもりだ。

最後に費用について。私は手術日程が決まる前から、市役所に行って国保の「限度額適用認定証」を取得していた。いわゆる「高額医療費の支給」だ。所得によって限度額は異なるが、この制度を利用しないと治療費は相当な額に達する。市役所の窓口で申請すれば数日で送られてくるので必ず利用すべきだ。更新は1年おきで更新月はあらかじめ決まっている。この適用を受けたので、費用は数万円で済んだ。利用しないと数十万円かかることになる(実質の医療費は100万円を超える)。注意すべきなのは、認定証の利用は1カ月単位という点。12月に手術して精算する場合、12月中に提示する必要がある。私は入院前の受診時、入院時、精算時にこの認定証を病院の窓口に提示し、日本の医療制度の恩恵を受けた。

追記1:

術後2周間を経過しても、左胸の疼痛が消えない。近所のK内科(循環器内科)で診てもらったが、血液検査、心電図の結果は正常なので、問題なしとの診断を受ける。「カテーテルアブレーションのあとで痛みが出る人は来たことがない。心配しなくていい」という。痛みとは異なるが、静岡に住む私の友人T君は一回目の治療の後、心臓に異常な動きが症状が現れて、再治療になった。一度のアブレーションで完治しない場合もある。そして、カテーテルアブレーションはノーリスクではない。さらに長引くようなら1カ月後の定期検診まで待たずに大学病院に行く予定だ。

追記2:

スケジュールの都合で1月15日に大学病院の循環器科を受診した。若い男性医師。心電図を測り、聴診などしてもらうが、異常はないとの診断。カテーテル治療の知見がないので、S医師に診てもらったほうがいいのでは、と言われる。スケジュールを調整して、再度17日に受診。S医師に診てもらった。結果として、神経痛ではないか、との診断。アブレーションではそれほど長い時間痛みが残ることはないし、場所が異なるという。痛み止めを処方してもらい、様子見になる。

追記3:

1月31日定期診断。心電図、レントゲンとも異常なし。胸部痛はだいぶ治まったため、やはり様子見となる。CTを撮ってもいいが、余計な被曝は避けたいとの判断。次の診察は3カ月後。

追記4:

2月16日、体調不良。数日前から心臓の影響と思われる倦怠感と息苦しさがあった。午後外出時にだいぶ調子が悪くなり、駅のベンチで休む。少し弱くなったようだが、心臓周囲の疼きは引き続きあり。ただし、心臓か肺なのかよくわからない部分もあり。両背中側にも疼き。脈は正常。不整脈は消えたが、消えただけで、倦怠感や息苦しさ、ときどき起きる心臓付近の重苦しさは施術前と変わらず。この症状は神経痛とは異なる気がする。重篤ではないが、日常生活に支障を来す。

追記5:

3月中は疼きや不調がだいぶ減ったが、4月に入って再度疼きはじめる。同時に足の付根のカテーテル挿入部分の疼きも引き続きある。カテーテル治療を受けたほかの患者に聞いても、そのような症状はないという。

追記6:

4月25日に定期診察。引き続き疼きがあったが、S医師によれば、胸部痛は体が縮こまっていると起きやすいので、手を上に伸ばしたり、胸を意識的に開くようにしたらどうでしょう、とのアドバイスを受ける。そのとおりに、その日以降なるべく背中を伸ばし、胸を張ることを心がけたところ、疼きが和らいだ。5月末時点で8〜9割方治まった。ただし周期的に繰り返していたので、6月まで様子をみたい。それで解消すれば、問題なしということになるかもしれない。

追記7:

7月末時点で胸の疼きはほぼ消えた。疼きや胸部痛は治療による不具合ではなかったらしい。6月中旬の時点でS医師は、病院に通う必要はないとの診断。股(挿入個所)の疼きもほとんど消えた。

追記8:

11月に入り、気温が下がってくるにつれ、再び疼きだした。やはり単なる胸部痛ではないように思う。以前と同様に心臓、その前後(胸と背中)がときどき重く疼く。冬の気候によって古傷が痛むような感覚。自分なりの結論としては、カテーテル治療において心室内になにか傷がついたか、焼灼が強すぎたこと(あるいは間違った焼灼)が推測される。K大学病院での心臓カテーテル治療はおすすめできない。なにより、期待していたS医師ではなく、若い医師が施術を行ったことが原因に思える。これが結論になりそうだ。

心臓カテーテル手術を受ける(前編) [身体]

年末に地元の病院で心臓カテーテル手術を受けた。昨年9月ごろから脈の乱れが目立ち始め、具合が悪い日が増えた。夕方ごろになると数回に1回の割合で脈が飛び、息苦しさを覚えた。ただし、外出しているときには感じない。近所にある循環器も診るK内科医院に行って24時間心電図計で状態を計測したところ、23%の割合で不整脈が発生していることがわかった。一日約10万回打つという脈拍のうち、2万3000回だ。その後、いい状態と悪い状態を繰り返すためしばらく様子を見ていたが、昨年7月の段階で25%台に至り、つまり4回に1回の割合になった。

25%は手術を行なう目安であり、心臓カテーテル・アブレーション手術をやったほうがいいだろうということになる。具体的な病名を聞いたところ「心室性期外収縮」だという。K医師は手術はそれほどたいへんではないと言う。私は母親が昨年に同様の手術を受けており、どういうものかは分かっていた。カテーテル手術の世界で有名かつ優秀なS医師がいる大学病院への紹介状を書いてもらい、すぐに受診した。

その後も良好と不良が交互にあり、様子見が続く。手術のときに症状が出ていないと、確認しながらの治療ができないためだ。年に2、3人、手術当日に症状が消えてしまう患者がいるという。12月初旬の計測で頻度が高かったため、手術をすることが決まり、手術日が設定された。12月に入って状態は芳しくない。こちらとしては、早く済ませてしまいたいのと、できればやりたくない気持ちが混じった複雑な心境だった。中学生時代に盲腸を切って以来の手術。しかも、心臓である。不安のため気が滅入ったが、時間は容赦なく過ぎ、とうとう入院の日がきた。スケジュールは、25日に入院、26日に手術、27日に退院だ。

入院するまで、医師による病名の提示や手術に関する細かい説明はなかった。同じくカテーテルアブレーションを受けた友人の静岡在住のT君に様子を聞くと、手術自体はあれよあれよという間に終わるが、その後の安静状態が面倒だとのことだった。

入院日は受付で10万円の預り金を収め、高額医療費制度のカードを提示した。病棟に上がり、担当看護師の説明などを聞き、病室に入った。計測データを無線でナースステーションに飛ばす小型の心電図計を装着する。次に担当チームの一人N医師から手術概要の説明を受け、診療計画書や治療方法や合併症などが記された書類を受け取り、同意書などにサインした。病名はK医師の診断どおり「心室性期外収縮」とのことだった。ちなみに、書類には「手術」とは記されておらず、「心臓カテーテル検査(心臓電気生理検査)」と「心臓カテーテル治療(高周波カテーテルアブレーション)」になっていた。局所麻酔をし、足の付根の動脈にシースという管を留置し、そこから太さ1-2mmほどのカテーテル(管)を心臓まで通して治療(心筋を焼灼)する。

看護師からこの3日間のスケジュールの詳細が記載されたプリントを渡される。その後、心電図計測とレントゲン、採血などが行われた。シャワーを浴びる前に電動バリカンを渡され、脱衣所で陰毛と腿の毛を自分で剃った。毛を剃った陰茎はとても情けない姿。夕食後、腕に点滴の管を留置する。このとき、不整脈の頻度は50%に上がっており、担当チームの医師に心当たりを訊かれたが、自分でも見当がつかず。少し風邪気味のようで、ときどき熱っぽい。もしかしたら、更年期障害なのかとも思う。患者気分がないまま、夜を迎える。

手術当日は朝食抜き。7時頃に看護師がやって来て点滴を開始。点滴をするのは人生初だ。8時に寝間着から病院着に着替え、前開きになるパンツと膝下を締め付ける弾性ストッキングをはき、陰茎にコンドーム型尿器を付けられた。この尿器により、のちほど苦しい思いをすることになる。

手術は8時半から開始される。循環器科ではこの日3人の手術が予定されており、理由は不明だが順番は一番最初になった。待つよりもとっとと済ませたほうがいいので、よかった。車イスの乗せられ、看護師に押されて手術室に向かう。車イスに乗るのも初めてだ。病室から手術室まではけっこう距離があったため、車イスになったのだろう。後ろにS医師らが一緒に話しながらついてきた。手術室のドアはセキュリティがかかっている。ビニールのカバーを頭に被り、扉が開いて入ると、6つほどの手術室が集まっているのがわかる。見たことがない機材が並んでおり、たくさんのスタッフがそれぞれの部屋で慌ただしく準備をしていた。車イスはその中のいちばん奥の部屋に入った。

手術台の前に止められ、そこからゆっくり手術台に腰掛ける。紺色の服を着た若いスタッフ数人に囲まれ、胸や背中にパッドのようなさまざまな機器をベタベタと貼り付け、寝かされた。両足と両手を幅広いバンドのようなもので抑制される。この状態をまともに感じたら不快なので、なるべく意識しないようにする。もはや「まな板の上の鯉」状態になって諦めるしかない。抗うことは手術中止を意味し、どうすることもできないのだ。もう「なるようになれ」という気分。仰向けの状態なので、顔の横方向、胸の上1mくらいのところで動作する機器、あとは天井しか視野に入らない。手術台の左横には80インチくらいの巨大な液晶モニターがあり、さまざまな情報を表示している。ちょっとしたSF映画である。

医師がやって来て、手術を始めるというようなことを言う。麻酔を徐々にかけて、途中から眠くなるとのこと。眠くなったら言ってください、と看護師に言われる。緊張のせいか、喉が渇く。看護師に水を飲めるか訊ねると、医師に確認のうえ、ストローで冷たい水を飲ませてくれた。手術中は飲めないが、要求すると、湿らせた脱脂綿を口につけてくれてだいぶ助かった。

口に酸素マスクを付けられ、足の付け根に麻酔注射を打たれる。その後カテーテルを動脈に挿入する。挿入したときに鈍痛があり、直後に頻脈が発生した。機器が異常を知らせるような音を発し、医師たちは少し慌てるが、脈はすぐに落ち着いた。異物が入った体が動揺したのだろうか、理由は不明だ。S医師はコントロールルームのようなところにいるらしく、スピーカーごしに執刀医師に指示を出す。S医師は自ら執刀せず、指導的立場だった。「若手医師の育成」という文字が頭に浮かぶ。大学病院であれば、たぶんそういうことなのだろう。

心臓の状態を把握するために造影剤を血管に流し込む。造影剤が入ると、背中から尻の上あたりまでじわっと熱くなる。その後カテーテルで不整脈の発生個所を調べる。手術は、発生個所を調べる「検査」と発生個所を焼く「治療」、ほかに余計な発生は起きないかの「チェック」の三段階で行われる。ポイントを探りながら、ここは20%、そこは26%だとか、心筋の確認作業が続く。心臓になにかが入った感覚はほとんどない。麻酔が効いてきたせいか意識が少し薄くなったが、医師らのやり取りはだいたい分かった。発生個所が特定できたらしく、いよいよアブレーションが始まる(電極で心筋の異常な部位を焼灼する=低温やけどのような状態)。少し痛みがありますと言われ、身構えていると、背中から胸前面に経験したことがない重い痛みがこみ上げてくる。熱い溶岩が胸全体を押し上げるようだった。アブレーションのスイッチはS医師が入れるらしい。ほんの数秒間だが、苦しさで思わずのけぞる。それが4回ほど繰り返された。

アブレーションが済んだ後も、ほかの個所からの不整脈発生の可能性がないかどうかをチェックするため、任意の処置により動悸が起きた。女性医師に交代し、なにやら手技の試しのようなことを行なっていた。「あまり上の方をごりごりやらないように」などと、S医師から指導が入る。カテーテルでなにを試しているのかは不明。「◯◯をしようとしているのね」とS医師が言う。女性医師が「そうです」と答えた。少し不安になったが、チェックの一環だったのだろうか。

2時間ほどで手術は終わる。短く感じられたので、どこかで少し眠ったのかもしれない。動脈の挿入口は綿のようなもので押さえて圧迫し、腿から尻にかけてテーピングされた。大きな液晶モニターの一部に心室の一部が3Dで映し出されており、心筋上の患部は虹色の等高線で表示する。胸の上で円弧状に動いていた機器はX線装置(CTスキャン)らしい。男性の医師が、不整脈はまったく出ていないという。手術台の横に来たS医師に声をかけられる。噛み合わない返事をし、ベッドに移されてそのまま病室に運ばれた。

※不整脈とアブレーションについては以下のサイトが分かりやすい。

http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/treatment/ablation.html

ゴッホの筆致と光 [美術]

東京都美術館でゴッホ展「巡りゆく日本の夢」を見た。ゴッホが南仏のアルルに赴くと同時に、日本への傾倒を高めた1888年前後の作品を中心に展示し、ゴッホが影響を受けた浮世絵や本なども出品された。

ゴッホの展覧会は国内でこれまでも度々開かれ、私も多くの作品を見てきた。また、新宿の損保ジャパン日本興亜美術館に行けば、「ひまわり」の大作を常設展示で見ることができる。いつも思うのは、この画家の作品には見るたびに新しい発見があるということだ。色彩の鮮やかさだったり、モチーフの新しさや構図の大胆さだったり。実物の油彩画を前にして、こり固まったイメージが崩れる。

今回の展示では、ゴッホが想像以上に日本に傾倒していたことをあらためて知った。浮世絵の収集や作品への引用にとどまらず、日本の風景と日本の画家に大いなる理想を描いていた。その理想と南仏の風景を重ねながら精力的に制作しており、それは熱中と形容してもいいだろう。

実を言うと私は以前、この画家の作品をあまりよく思っていなかった。精神を病んだ人間の描く絵、という目で見ていた。麦畑の暗い空を飛ぶカラスの群れの絵など、筆の運びがどこか異常で狂っているように思えるからだ。絵画は病的な心理を基にするのではなく、正常な意識で描かなければならないと考える。しかし正常と異常の切り分けは難しく、紙一重だ。ゴッホの絵において目覚ましい仕事は多いが、明らかにおかしい(病的である)と感じる晩年の作品に関しては、いまでも読み飛ばすようにしている。私の感覚では受容できない部分があるからだ。

本展では浮世絵などの日本絵画の影響が大きい、あるいはそれに関連すると思われる40点ほどのゴッホ作品が展示された。ただし、具体的に浮世絵を模したのは「花魁」(1887)のみだ。有名な名所江戸百景「大はしあたけの夕立」の模写などは来ていない。そのため、ボリューム的には少々物足りなさもあった。

私が特に注目したのは、「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」「雪景色」「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」「麦畑」「アルルの女(ジヌー夫人)」の5点(下図参照※ただし色味は実物と異なる)。「アゴスティーナ・セガトーリ」は女主人の造形もさることながら、青緑の色彩が漂う店内空間の表現に非凡さを感じる。右上に花魁の絵がわずかに描かれている。南仏に積もった雪を描いた「雪景色」は、ゴッホと雪という意外な結びつきによる作品。画家は雪景色を描くに当たり、日本の画家が描いた冬景色に言及していたという。白い絵具の塗りが無造作のようでいて的確だ。遠くに見える町並みがモダンに見え、前景にある板囲いと葦?の長いストロークがいい。遠景の淡いブルーグレーの配置が、冷たく澄んだ空気感を見事に表わす。ゴッホは19世紀を生きた人間の目と、現代のわれわれと同じ目の両方を持っている。

「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」(1887)

「雪景色」(1888)

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」から感じる明るさや透明感はどうしたものだろう。川面の手前には濃い青、そして奥に行くにつれ、空とともに淡い青になる。眼鏡橋の二つの空間が抜けるような空気感を生み出している(「アルルの跳ね橋」と同様の手法)。橋の上の赤い服の人物と洗濯女たちがいなければ、この絵は成り立たない。

「麦畑」は「グレーズ橋」と同様に平坦な風景画だが、前景から中景に向かう斜めに進む藁の切れ端のような筆致の並びに目を奪われる。全体のトーンを見ると、濃い色は中景にわずかにある水平の帯のみ。きわめて理性的だ。本作でも、遠景と空の淡い青が空気感を表すのに効果的に使われている。画面中央付近の筆致がいちばん盛り上がっていた。厚塗りのイエローオーカーを自分の目がつかんでいるのがわかる。単純な筆の運びの組み合わせだが構造にリズムがあり、ここにもまた非凡な資質を感じる。

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」(1888)

「麦畑」(1888)

「アルルの女(ジヌー夫人)」は背景をつくっている斜めの筆致が巧みだ。筆の上側にわずかに赤を入れ、規則的な斜線のようなピンク色の筆致を際立たせている。この背景と髪、顔、胸元の白い服における筆致との呼応がいい。それを机のエメラルドグリーンが受け止めていた。構図は浮世絵の役者絵などの影響を受けているのだろう。

「アルルの女(ジヌー夫人)」(1890)

ゴッホの絵をかたちづくる筆致はセザンヌのような厳密な置き方ではなく、素朴で荒く、単純なものだ。今回やってきた作品中の「男の肖像」のように、筆致が強調されていないものもあり、規則的な筆致の強調は意図的なものと言えるだろう。筆致はモチーフの本質を捕まえる仕事の成果だ。ゴッホの作品を前にすると、見るだけにとどまらず、目が触覚の役割も果たすようになる(絵画とは本来そういうものだが)。作品を写真で見ると、筆が少なく、とても淡白に見えてしまう。それだけ、絵具の盛りの効果は大きい。乾性油を多く含んだ絵具の場合、光沢が増し、物質感が高まる。'89-'90年ごろになると筆致がさらに強まり、ゆらめき、あるいは渦巻くようになっていく。

画面の一筆一筆にはこの画家が絵画に込めたなにものかが宿っている。その何割かは画家が自然から受けた感動、そして芸術家としての強い意識だろう。では、残りはなにか? それを具体的な言葉で表すのは難しい。しいて言えば、キャンバスに塗り込められた色彩とはゴッホにとっての「光」だ。いわゆる光学的な光ではなく、画家が求めた夢や理想のようなものか。彼は色彩とともに光を求めて南仏にやって来た。唯一無二の筆致を見つめるとき、われわれはゴッホが創り出した光による理想世界に引き込まれているのだ。

ゴッホの展覧会は国内でこれまでも度々開かれ、私も多くの作品を見てきた。また、新宿の損保ジャパン日本興亜美術館に行けば、「ひまわり」の大作を常設展示で見ることができる。いつも思うのは、この画家の作品には見るたびに新しい発見があるということだ。色彩の鮮やかさだったり、モチーフの新しさや構図の大胆さだったり。実物の油彩画を前にして、こり固まったイメージが崩れる。

今回の展示では、ゴッホが想像以上に日本に傾倒していたことをあらためて知った。浮世絵の収集や作品への引用にとどまらず、日本の風景と日本の画家に大いなる理想を描いていた。その理想と南仏の風景を重ねながら精力的に制作しており、それは熱中と形容してもいいだろう。

実を言うと私は以前、この画家の作品をあまりよく思っていなかった。精神を病んだ人間の描く絵、という目で見ていた。麦畑の暗い空を飛ぶカラスの群れの絵など、筆の運びがどこか異常で狂っているように思えるからだ。絵画は病的な心理を基にするのではなく、正常な意識で描かなければならないと考える。しかし正常と異常の切り分けは難しく、紙一重だ。ゴッホの絵において目覚ましい仕事は多いが、明らかにおかしい(病的である)と感じる晩年の作品に関しては、いまでも読み飛ばすようにしている。私の感覚では受容できない部分があるからだ。

本展では浮世絵などの日本絵画の影響が大きい、あるいはそれに関連すると思われる40点ほどのゴッホ作品が展示された。ただし、具体的に浮世絵を模したのは「花魁」(1887)のみだ。有名な名所江戸百景「大はしあたけの夕立」の模写などは来ていない。そのため、ボリューム的には少々物足りなさもあった。

私が特に注目したのは、「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」「雪景色」「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」「麦畑」「アルルの女(ジヌー夫人)」の5点(下図参照※ただし色味は実物と異なる)。「アゴスティーナ・セガトーリ」は女主人の造形もさることながら、青緑の色彩が漂う店内空間の表現に非凡さを感じる。右上に花魁の絵がわずかに描かれている。南仏に積もった雪を描いた「雪景色」は、ゴッホと雪という意外な結びつきによる作品。画家は雪景色を描くに当たり、日本の画家が描いた冬景色に言及していたという。白い絵具の塗りが無造作のようでいて的確だ。遠くに見える町並みがモダンに見え、前景にある板囲いと葦?の長いストロークがいい。遠景の淡いブルーグレーの配置が、冷たく澄んだ空気感を見事に表わす。ゴッホは19世紀を生きた人間の目と、現代のわれわれと同じ目の両方を持っている。

「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」(1887)

「雪景色」(1888)

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」から感じる明るさや透明感はどうしたものだろう。川面の手前には濃い青、そして奥に行くにつれ、空とともに淡い青になる。眼鏡橋の二つの空間が抜けるような空気感を生み出している(「アルルの跳ね橋」と同様の手法)。橋の上の赤い服の人物と洗濯女たちがいなければ、この絵は成り立たない。

「麦畑」は「グレーズ橋」と同様に平坦な風景画だが、前景から中景に向かう斜めに進む藁の切れ端のような筆致の並びに目を奪われる。全体のトーンを見ると、濃い色は中景にわずかにある水平の帯のみ。きわめて理性的だ。本作でも、遠景と空の淡い青が空気感を表すのに効果的に使われている。画面中央付近の筆致がいちばん盛り上がっていた。厚塗りのイエローオーカーを自分の目がつかんでいるのがわかる。単純な筆の運びの組み合わせだが構造にリズムがあり、ここにもまた非凡な資質を感じる。

「ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋」(1888)

「麦畑」(1888)

「アルルの女(ジヌー夫人)」は背景をつくっている斜めの筆致が巧みだ。筆の上側にわずかに赤を入れ、規則的な斜線のようなピンク色の筆致を際立たせている。この背景と髪、顔、胸元の白い服における筆致との呼応がいい。それを机のエメラルドグリーンが受け止めていた。構図は浮世絵の役者絵などの影響を受けているのだろう。

「アルルの女(ジヌー夫人)」(1890)

ゴッホの絵をかたちづくる筆致はセザンヌのような厳密な置き方ではなく、素朴で荒く、単純なものだ。今回やってきた作品中の「男の肖像」のように、筆致が強調されていないものもあり、規則的な筆致の強調は意図的なものと言えるだろう。筆致はモチーフの本質を捕まえる仕事の成果だ。ゴッホの作品を前にすると、見るだけにとどまらず、目が触覚の役割も果たすようになる(絵画とは本来そういうものだが)。作品を写真で見ると、筆が少なく、とても淡白に見えてしまう。それだけ、絵具の盛りの効果は大きい。乾性油を多く含んだ絵具の場合、光沢が増し、物質感が高まる。'89-'90年ごろになると筆致がさらに強まり、ゆらめき、あるいは渦巻くようになっていく。

画面の一筆一筆にはこの画家が絵画に込めたなにものかが宿っている。その何割かは画家が自然から受けた感動、そして芸術家としての強い意識だろう。では、残りはなにか? それを具体的な言葉で表すのは難しい。しいて言えば、キャンバスに塗り込められた色彩とはゴッホにとっての「光」だ。いわゆる光学的な光ではなく、画家が求めた夢や理想のようなものか。彼は色彩とともに光を求めて南仏にやって来た。唯一無二の筆致を見つめるとき、われわれはゴッホが創り出した光による理想世界に引き込まれているのだ。

荒涼たる世界の様相 「ブレードランナー 2049」 [映画]

映画史には数々の作品が名作として刻まれている。監督、脚本、カメラ、美術、俳優、音楽、そして時代状況などが好条件としてそろったとき、優れた作品が生まれる。ただし内容がよくても、時代状況次第では、多くの作品の中に埋没してしまうこともある。1982年に公開された「ブレードランナー」は公開当初、SFファンや新しいものに敏感な一部の人の間でしか知られなかったが、その後徐々に評価が高まり、映画史の中で重要な位置を占めるに至った。その未来世界の描写は、SF映画に限らずその後のさまざまなジャンルの作品に影響を与えた。

名作映画の続編というものは、たいてい第一作を超えることができない。なぜならば、前述したように名作にはいくつかの条件がそろう必要があり、偶然の要素が多いからだ。偶然は意図して作り出せるものではなく、特に映画内の時代背景といまの時代状況のリンクが重要になる。かたちだけ一作目を踏襲しても、「今」につながらないという例が多い。「ブレードランナー」の続編となる「ブレードランナー 2049」を観た。はたして、この作品は前作に並ぶことができただろうか。

冒頭に一人の農夫が登場する。男は食料となるワーム(虫)を農場で養殖し、野菜をつくっている。家の台所では、レンジに載った鍋がグツグツと音を立てる。全体をとおし無機的で終末感が漂う世界を映し出すこの作品において、唯一人間らしい営みが感じられるシーンだ。実は男はレプリカントなのだが、人工物である彼が人間的な生活の営みを望んでいる点が逆説的であり、ある面で、この冒頭シーンは前作が光を当てた根源的なテーマを集約しているようにも思える。

「2049」が描く世界には、荒涼たる光景が続く。現在の人類の行ないが結実した世界、いわゆるディストピアであり、SFとは思えない既視感を感じる。都市やソーラーパネル、スクラップの山などが、いずれも広大なスケールで映し出されるがどれも寒々しい。天候は不順で、日中の晴れ間はない。前作の延長であるから、自然の動植物はとうに絶え果てている。海抜が数十メートルも上がり、巨大な堤防が都市を囲う。しかしながら、都市は発展し、究極的な威容を誇る。ここで人間は生きており、それを前作以上に具体的なかたちで表している。その世界を覆っているのが絶望なのか、希望があるのかは判断がつかない。あるいはそのような言葉はもはや存在しないように思える。この時代以前になにか大きな出来事があったことを予感させるだけだ。

'82年に製作された前作のラストは、男と女が生き延びるために脱出を図る場面で終わる。そこには愛情があり、少なくとも暗くはない未来が待っているように思えた。一方「2049」は、その世界を見るにつれ、複雑な感情が湧き上がってくる。人間にとっての「自然」が消滅した地球環境が映像化され、'80年代にはまださほど萌芽がなかったロボット技術やAIなどが進化した末の人型ホームオートメーションシステムなどが登場する。都市を見渡すと、この世界(アメリカ)の「システム」は健在で、巨大な建造物や広大な都市を構築する「パワー」もあり、人間社会は稼働している(ただし、「大きなシステム」が機能する世界は現在の視点からみてすでに虚構だ)。システムと無根拠なパワーが本作の裏のテーマであるかのように思えるが、世界を包む空気は前作以上に深刻で、未来は見えない。

それまで見たことのない世界観を映像化した点が前作の大きな特徴だが、物語としては、人間とレプリカントの関係が中心だった。生きたいと訴え、秩序を乱す存在としてのレプリカントを人間は恐れる。ここで、生命とはなにか、という命題が昇華された。これに対し「2049」では、最新型のレプリカントが一人の人間を探し歩く。しかも、レプリカントと人間の間に生まれた子供という伏線が浮上してくる。私は少し違和感を感じた。人工物としての人造人間に生殖機能を持たせることは非常に複雑な問題をはらんでいるはずだが、本作ではそれは自然ななりゆきになってしまっている。タイレル社が力を入れたレプリカントの特徴の一つというだけの説明だ。しかし、本当ならばこの部分こそが続編としての核ではないのだろうか。生殖機能を備えた人造人間。それはもはや人間ではないのか。完全ではないにせよ、人間よりも能力が高い「人間」が出現する可能性を秘め、これを突き詰めると物語の道筋は大きく変容していくだろう。

昔のアンドロイドもののSFでは、人工物に「心」が宿るのかがテーマになっていた。私はSF小説はあまり読まないので知らないのだが、現在この命題はどうなっているだろう。「ブレードランナー」シリーズでは、レプリカントが悲しみや怒り、喜びなどの感情を持ち、生きたいと願い、さらには人を愛する(あるいは殺す)。そのような感情と欲望を「心」と呼ぶかどうかの議論は飛ばされ、わずかな感情的瑕疵を除き、初めから人間となんら変わらない存在として描かれている。レプリカントは美を感じる心を持ち、生きたいと願った。人工物が「境界」を超えたことが本シリーズの生命線といえる。近年注目を集めている人工知能や遺伝子工学、細胞培養の延長線上に、人工物が美を感じ、仲間の死を悼み、長く生きたいと願うことがあり得るという設定だ。ネクサス6型の事件で封じ込めたはずの「感情」が、8型や9型でも消えていなかった。

レプリカントが心と生殖機能を備えた。では、彼らと人間の違いは何か。蓄積された記憶だろうか。記憶についてリドリー・スコットは、前作の終盤で「思い出は雨の中の涙のように消える」とレプリカントのロイ・バティに言わせている。この言葉の後でバティは寿命が尽き、その手から命の象徴としての鳩が空へ飛び立った。記憶が消えた瞬間だ。しかしレプリカントはその記憶を、自分を殺そうとした人間に託した。記憶の継承は人間の存在理由と深い関係がある。

もはやレプリカントは人工物とはいえない。では、それは人間なのか。人間たりえるとはどういうことか? 自らの生存に必要な自然環境を徹底的に破壊し、他の種族を絶滅させた「矛盾した存在」だろうか。すべてを壊してしまった中で孤立して生きる者こそが人間なのだろうか。すでにこの世界には「心」は存在しないように思える。そこにいるのは自らが作り出したシステムによってのみ生きている、人間の形をしたなにかだ。生きることそのものが目的であるレプリカントと、生きる目的を見失った人間。前者は人間になろうとし、後者は人間を捨てたとも言える。

35年ぶりに登場したデッカードの姿が表しているように、彼こそが最後に残った「人間」だった。そしてその後に続く者は、デッカードの子供ではなく、Kなのではないのだろうか。「2049」のテーマは、「人間」ではなくなった人間たちと、「人間」を受け継いだレプリカントが存在する逆転した世界だ。矛盾した存在、自らを引き裂いた存在が人間だとすれば、Kもまた矛盾の萌芽を抱えている。実は自分は人間ではないのか、という希望を持ちながら。

さて、はたして「2049」は前作に並んだか。美術を含めビジュアル的には勝っている部分もあったが、総じて世界を広げすぎたように思う。前作をリスペクトしつつ、それを中途半端に取り込み、物語の骨子にズレを生じさせている。人間とレプリカントとの間の子供という設定に未消化さを感じ、レイチェルとデッカードを会わせるシーンはあまりに陳腐で、なにも生み出していない。また、終盤で登場するレプリカントのレジスタンスのようなグループ。あの部分を広げれば、本作は大失敗に終わっただろう。人間対レプリカントの闘いの構図は陳腐なハリウッド映画の常套手段に陥る。よもや続編でそれをやろうとしているとは思いたくないが。デッカードは動きの鈍い脇役にすぎず、老いが目立った。終盤の海中のシーンに至っては、なにもさせていないがために役が止まっている。そしてラストシーンの父と子の再会はどうにも情緒的で、親子関係というヒューマニズムに帰着している。

監督は、スケールを狭めること(描かないこと)によって、世界を広げるような映画的手法を持っていない。拡大するだけの大作主義だ。物量は物量でしかなく、映画とは本来関係がない。時間も2時間ほどに縮めたほうがいい。「ブレードランナー」は、観客の想像に委ねる部分が多かった。世界観にしても、人間とレプリカントの存在にしても、そして二人の未来についても。それが支持された大きな理由ではないかと思う。観る人それぞれが感じる解釈の入る余地があったということだ。いうなれば、描かない部分こそがSFの間口の広さでもある。一方の「2049」は、世界観をシビアに描きすぎた。つくりこみの完成度が高く、想像できないこともないが、解釈の余地があまりに少ない。スクリーンに映し出されるのは、絶望の度合いが増し、ユーモアや夢がなく、寒々とした荒涼たるディストピアの様相だ。

本作には「敵」あるいは「悪」が登場する。この存在が前作との大きな違いだ。前作は人間対敵というような単純な構図は存在せず、二項対立では解決しないテーマを扱っており、それが魅力でもあった。2049では悪意をもった「敵」が現れる。そこに手垢にまみれた「闘争」が存在し、この点に物語としてのある種の軽さを感じてしまう。これは残念なことだ。

とはいえ、ほかの映画に比べ、美術を含めて目を見張る場面は多かった。そして、一人の男の孤独と変化、苦悩をライアン・ゴズリングが好演している。それだけでも映画館に足を運ぶ価値はある。前作を無理に踏襲せず、いったん区切って別の新しい物語としてつくるべきだったのではないだろうか。本作で私が最も気持ちを動かされたのは、ジョイ(築き上げた記憶)が消えるシーンだ。Kの心にだけ残るジョイの記憶。そこには前述した「人間」に関する命題が含まれている。

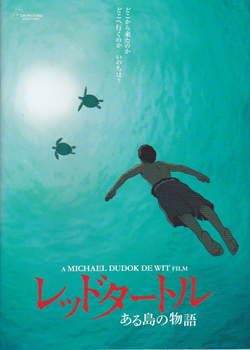

名作「レッドタートル ある島の物語」ーー人と自然と [映画]

昨年の9月になるが、「レッドタートル ある島の物語」というアニメーション映画を観た。そのときは、のちに大ヒット作となった「君の名は」もほぼ同時に公開になり、私は前者を選んだ。

「レッドタートル」は嵐で遭難し、無人島に流れ着いた一人の男の物語だ。カンヌ映画祭の「ある視点」部門で特別賞を受賞している。監督は「岸辺のふたり」などの短編でいい作品を残してきたマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット。スタジオジブリのプロデューサーらが関与し、制作は主にフランスで行われた。統一された色調とシンプルな線画が特徴の、きわめて美しいアニメーションに仕上がっている。

舞台となる島にはなにもない。文明のかけらも、時間も、言葉(登場人物の台詞)も。今がいつなのか、ここがどこなのかもわからない。男は、島からの脱出をたびたび試みるが、なにか見えない力が働いて、ことごとく島に引き戻されてしまう。その男の前に、ある日、赤い海亀が現れる。その後、海亀が女に変わる。男は女と共に生きるようになり、子供が生れ、ときに自然の脅威にさらされながら、日々の生活を続ける。子供は成長し、ある日外の世界へ旅立つ。本作は一人の男の島での一生を描いて終わる。

無人島で生き抜いた人間や人間たちをテーマにした話ならば、よくあるだろう。文明と拒絶された異界で、なんとか人智を発揮して困難を乗り越えて生き延び、最終的に文明の世界に戻る。この映画が、それらと異なるのは、得体のしれない、自然の意思ともいうべき存在が男を受け入れ、それによって、男の人生の歩みがあらたにはじまるところにある。その存在は最後までわからない。その存在はなぜ男を島にとどめおいたのか、やってきた女はだれなのか。言葉はないままに、美しい島の日々は過ぎていく。

本作を観終わって、わたしの目には涙があふれた。胸が息苦しくなるほどだった。男は年老い、この島で死んでいく。それを見送る女。時間も言葉もない島には、日々の生活があり、家族と喜びがあり、出会いと別れがあった。女は静かに海に帰っていく。あとにはなにも残らない。それは、見渡す限りの海に囲まれた美しい自然のなかでの出来事だった。

われわれにとって自然とはなんだろう。多様な生物を育む奇跡的な環境。それだけだろうか。本作は、自然を大切にしようとか、自然があるから人間は生きていける、といった啓蒙的な呼びかけはしない。自然賛美や文明の否定・批判もない。私が涙した理由は、説明がつかない。そこには、なにかを成し遂げた達成感や、波乱万丈に満ちた物語、あるいは希望があったわけではないからだ。男は一人の人間として自然の中で生き、自然は厳しい試練を与えながらも男を受け入れた。この満ちたりた感覚、ただそれだけだ。あるいは、老いて死にゆく男を見届け、海に帰っていった女の姿、すなわち母性的な存在に心を打たれたのだろうか。言葉が不要な世界をあえて言葉で語る必要はない。なにものとも分からぬ存在を私は心で理解した。観て、海の底のように深く感じる映画だ。